Periferias / No. 230

La colina

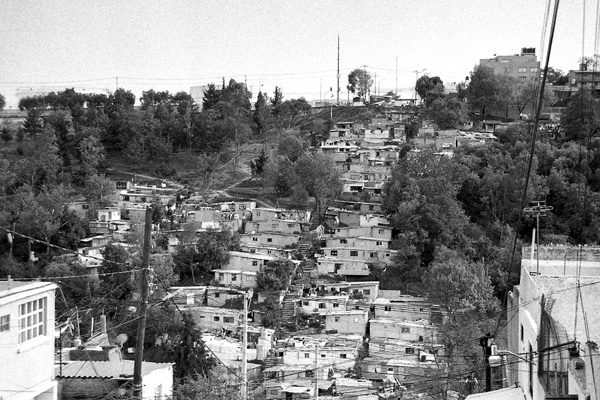

Comencé mi investigación sobre la periferia de la Ciudad de México a finales del 2019. En un inicio no conocía la historia de esta extensa zona, pero no dejaba de preguntarme sobre el contraste entre los espacios y por qué toda la región citadina parecía estar en guerra con la naturaleza. Resultó que estaba indagando el origen de dos periferias urbanas de tiempos remotos totalmente distintos, y que ese relato ocurría sobre lo que alguna vez fue una colina boscosa al poniente de la ciudad.

Mi abuela materna, Tina Vivas Mendoza, me contó que era una niña cuando su familia dejó Tejúpam, Oaxaca, en la década de los cuarenta, y que llegaron a vivir al barrio viejo de Tacubaya, en la Ciudad de México. 15 años más tarde se encontró con mi abuelo, Antonio Lara Santiago, originario del mismo pueblo. Se casaron y comenzaron a vivir juntos cerca de donde pasaba el río Mixcoac, en la villa Álvaro Obregón. Ella trabajaba atendiendo la caja registradora de un antiguo centro comercial, Sumesa, ubicado en la avenida Félix Cuevas, en la esquina donde hoy se encuentra un restaurante; y él, como mesero en el bar La Ópera, en el Centro Histórico.

Fue hasta 1968 que tuvieron la oportunidad de comprar su propio terreno en una zona más alta del mismo río, cuyo cauce estaba ubicado en los límites con el Estado de México, cerca de una reserva ecológica rodeada de bosques y manantiales, y que desembocaba a un lado del Desierto de los Leones y de los pueblos de Cuajimalpa. Se mudaron cuando mi madre tenía un año. Construyeron una tienda de abarrotes que Tina Vivas atiende hasta la fecha. Según me cuentan, había tan pocas casas que algunas se alcanzaban a ver en la cima del cerro, a kilómetros de distancia.

Desde la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México pasó por un proceso de reorganización territorial derivado del desarrollo industrial y del nuevo capitalismo urbano. En 1970 se consolidaron 16 delegaciones, que en 2016 se transformaron en alcaldías. La escasez de fuentes de trabajo en el campo había repercutido en el flujo migratorio desde hacía al menos tres décadas y, así como mi familia, muchas otras se asentaron en las regiones circundantes al centro debido a los costos accesibles para la vivienda.

Se levantaron edificios residenciales y colonias que sólo eran utilizadas como espacios para dormir, ya que la mayoría de las actividades comerciales seguían estando aglomeradas en el centro de la ciudad, y que, además, comenzaron a transformar el paisaje en un ambiente difuso que poco a poco dejaba de ser campo, pero cuya construcción no era similar a lo que se entendía como una ciudad consolidada.

Los barrios se edificaron entre lo legal y lo irregular. Se resolvió la urgencia de brindar techo a los sectores económicos medios y a los más vulnerables, aunque en varios casos quedó pendiente el acondicionamiento de su infraestructura. A las colonias de menores recursos se les denominó “paracaidistas” y se estereotiparon como invasiones. Sin embargo, existen estudios que muestran que algunos de esos terrenos de hecho se vendieron a los habitantes de forma pseudo legal, y que una vez asentados fueron los nuevos dueños quienes se hicieron cargo de la construcción, mantenimiento y administración de servicios. Paulatinamente, con la intervención del Gobierno de la Ciudad de México, algunos lograron formalizar la tenencia de sus lotes.

Fue hasta 1968 que tuvieron la oportunidad de comprar su propio terreno en una zona más alta del mismo río, cuyo cauce estaba ubicado en los límites con el Estado de México, cerca de una reserva ecológica rodeada de bosques y manantiales, y que desembocaba a un lado del Desierto de los Leones y de los pueblos de Cuajimalpa. Se mudaron cuando mi madre tenía un año. Construyeron una tienda de abarrotes que Tina Vivas atiende hasta la fecha. Según me cuentan, había tan pocas casas que algunas se alcanzaban a ver en la cima del cerro, a kilómetros de distancia.

Desde la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México pasó por un proceso de reorganización territorial derivado del desarrollo industrial y del nuevo capitalismo urbano. En 1970 se consolidaron 16 delegaciones, que en 2016 se transformaron en alcaldías. La escasez de fuentes de trabajo en el campo había repercutido en el flujo migratorio desde hacía al menos tres décadas y, así como mi familia, muchas otras se asentaron en las regiones circundantes al centro debido a los costos accesibles para la vivienda.

Se levantaron edificios residenciales y colonias que sólo eran utilizadas como espacios para dormir, ya que la mayoría de las actividades comerciales seguían estando aglomeradas en el centro de la ciudad, y que, además, comenzaron a transformar el paisaje en un ambiente difuso que poco a poco dejaba de ser campo, pero cuya construcción no era similar a lo que se entendía como una ciudad consolidada.

Los barrios se edificaron entre lo legal y lo irregular. Se resolvió la urgencia de brindar techo a los sectores económicos medios y a los más vulnerables, aunque en varios casos quedó pendiente el acondicionamiento de su infraestructura. A las colonias de menores recursos se les denominó “paracaidistas” y se estereotiparon como invasiones. Sin embargo, existen estudios que muestran que algunos de esos terrenos de hecho se vendieron a los habitantes de forma pseudo legal, y que una vez asentados fueron los nuevos dueños quienes se hicieron cargo de la construcción, mantenimiento y administración de servicios. Paulatinamente, con la intervención del Gobierno de la Ciudad de México, algunos lograron formalizar la tenencia de sus lotes.

A pesar de que la colina era un terreno irregular que complicaba la edificación, después del terremoto de 1985 se incrementó aún más la demanda de terrenos y servicios públicos. Se utilizó el cascajo de los edificios derrumbados para rellenar minas antiguas, pero la poca planeación trajo consigo problemas topográficos para el asentamiento a largo plazo. En el interior de Álvaro Obregón la congestión vehicular en las principales arterias viales no se hizo esperar. Tanto las avenidas como los medios de transporte se concentraron en la cima del cerro, lejos de las partes bajas, pues éstas se volvieron propensas a derrumbes y deslaves.

Al mismo tiempo empezaba una tendencia a modernizar ciertos espacios de la ciudad a través de macroproyectos inmobiliarios financiados por la iniciativa privada y pensados para concentrar servicios, actividades comerciales y población del sector económico más alto. Con la fuerte apuesta de inversionistas nacionales y extranjeros en zonas como Santa Fe, Reforma, Polanco, Bosques de las Lomas, Insurgentes y Periférico Sur se construyeron rascacielos, universidades privadas y unidades habitacionales, además de que se trazaron avenidas y puentes para conectar unos con otros.

En los años noventa se inició la construcción del Centro Santa Fe sobre un terreno que durante tres décadas había sido utilizado como el principal basurero de las delegaciones cercanas. El nuevo centro comercial se cimentó sobre ese espacio residual, y pronto se convirtió en uno de los principales ejes de comercio en el poniente de la capital. En esa década nací yo, y desde que tengo memoria he visto los edificios en el horizonte, detrás del mar de casas y los restos del bosque que una vez fue.

Al mismo tiempo empezaba una tendencia a modernizar ciertos espacios de la ciudad a través de macroproyectos inmobiliarios financiados por la iniciativa privada y pensados para concentrar servicios, actividades comerciales y población del sector económico más alto. Con la fuerte apuesta de inversionistas nacionales y extranjeros en zonas como Santa Fe, Reforma, Polanco, Bosques de las Lomas, Insurgentes y Periférico Sur se construyeron rascacielos, universidades privadas y unidades habitacionales, además de que se trazaron avenidas y puentes para conectar unos con otros.

En los años noventa se inició la construcción del Centro Santa Fe sobre un terreno que durante tres décadas había sido utilizado como el principal basurero de las delegaciones cercanas. El nuevo centro comercial se cimentó sobre ese espacio residual, y pronto se convirtió en uno de los principales ejes de comercio en el poniente de la capital. En esa década nací yo, y desde que tengo memoria he visto los edificios en el horizonte, detrás del mar de casas y los restos del bosque que una vez fue.

El espacio al que había arribado mi familia quedó en medio de dos anillos poblacionales que circundan al centro de la Ciudad de México. Éste es sólo uno de los casos que ejemplifican el fenómeno de la urbanización contemporánea. No siempre hace falta analizarlo a fondo, a veces una simple imagen incita a imaginar la historia y aquel ambiente: aparecen elementos que muestran que una parte de la capital se integró a un novedoso sistema de construcción, aunque también queda el rastro de una profunda crisis económico-poblacional que no ha sido atendida.

Incluso cuando las áreas periféricas se percibieron como marginales, anómalas o sin identidad, la supervivencia de las áreas verdes y el mismo equilibrio natural, impulsado por la organización de los habitantes y el desarrollo del comercio local, propiciaron la creación de una entidad descentralizada, con sus propios símbolos y modos de vida: su propia verdad que aún espera ser revalorada.