|

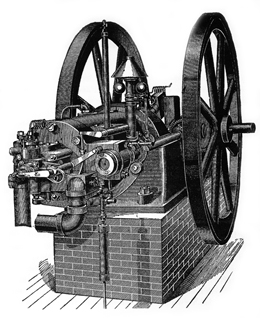

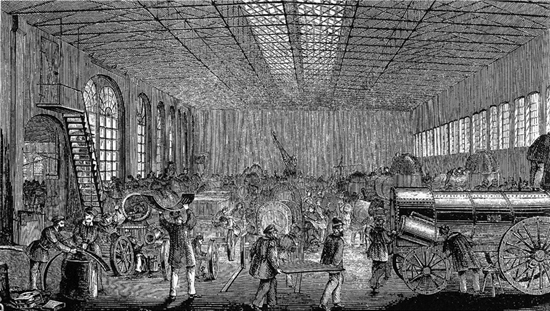

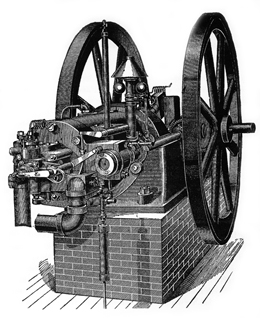

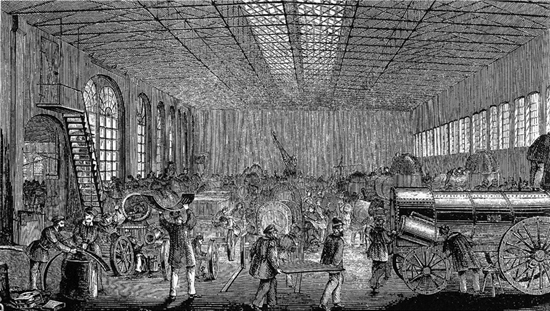

En el lugar llamado el ombligo del mundo se anunció un nuevo amanecer con rayos tímidos, inseguros, que rompían al sesgo el horizonte y se avergonzaban de avisar tan oblicuamente la llegada de un nuevo día de otoño. En aquella ciudad de hierro y asfalto una enorme cantidad de seres humanos recibía el amanecer desperezándose rápidamente. Junto con ellos, un gran número de máquinas fabriles comenzaban a dar señales de vida moviendo sus partes al ritmo industrioso de su tonelaje.

Oby Zacarías, el maestro decano de la comunidad, salió desganadamente a la calle y comprobó de inmediato que el espectáculo valía bien poco la pena. Era lo de siempre. Ni siquiera el implacable tráfico de autos, preludio del tan alienante compromiso a la productividad, podía romper con la monótona existencia de sus millones de congéneres. Todos a la vez, al percibir la menor claridad en el aire, salían del hogar y comenzaban a trabajar. Oby Zacarías, el maestro decano de la comunidad, salió desganadamente a la calle y comprobó de inmediato que el espectáculo valía bien poco la pena. Era lo de siempre. Ni siquiera el implacable tráfico de autos, preludio del tan alienante compromiso a la productividad, podía romper con la monótona existencia de sus millones de congéneres. Todos a la vez, al percibir la menor claridad en el aire, salían del hogar y comenzaban a trabajar.

Trabajar, tra-ba-jar, t-r-a-b-a-j-a-r, TRABAJAR… Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros… ¡Nosotros trabajamos! Todos trabajamos, a toda hora, sin descanso. Sin pensar, sin dudarlo. Yo trabajo; luego, yo existo…

Oby se dio cuenta de que la palabrita estaba ya en los límites de su bien probada paciencia —esa paciencia que en otras épocas fue equiparada con el valle enorme y claro del ombligo del mundo: extensísimo; un poco monótono quizá, pero hermoso; dorado, bello, de una vocación innegable hacia lo eterno. En síntesis: su paciencia lo había llevado a ser un anciano que a través de su vida se había turnado con más de diez generaciones de padres en la labor de educar al adolescente modelo, dando pruebas de una increíble dedicación y de una vocación hacia lo humano más allá de lo ordinario. Que había luchado en su juventud, cara a cara, con incontables carencias materiales ya socialmente superadas, en defensa del proyecto de escuela pública. Que había, en fin, sobrevivido porque llevaba dentro una insólita paciencia.

Pero esa paciencia se estaba agotando. Aquello era demasiado, y Oby tenía la suficiente edad como para afirmar —porque lo había visto con sus propios ojos— que en varias generaciones no había sufrido la sociedad una condena apenas comparable con esa de solamente trabajar, pensar en trabajar, soñar con trabajar, comer trabajando, no comer por trabajar, trabajar en vez de cagar… Un momento. A ver, a ver, ¿qué cosa dijo? Sí, por supuesto. Claro que no era tan equivocada aquella expresión. Además: así, así era. Aquel extraño hombre de cabellos blancos, arrogancia de omnisciente y ropas de anticuado galán de cine, no estaba tan equivocado.

Porque aquella obsesión por el trabajo era, en la dinámica socioeconómica reciente, como el acto más elemental, apremiante y desfogador de que echaban mano todos para satisfacer una infinidad de necesidades materiales que, ésta era quizá la mayor tragedia, eran necesidades erradas y ajenas a la realidad. Y en dicha tragedia, pensó Oby, radicaba casi toda la gravedad del asunto, pues los había llevado a renegar de su naturaleza en pos de una abstracta realización supuestamente ubicada en algún punto de la eficiencia, o del neoliberalismo, o de la maximización de éste, o de la productividad, o de la capacitación, o de la Internet, o… Tuvo que aceptar, confundido, que en realidad no estaban claros para él los lineamientos de la nueva mística, y lo achacó enseguida a su mente anciana, lenta y cargada de recuerdos sin uso alguno. No obstante, su naturaleza humana —su vetusta humanidad, refinada por el mucho vivir a la manera tradicional y vuelta con ello sensible antena de captación de las rosas vitales— se encabritaba ante aquel nuevo orden.

Ya no había intereses colectivos con logros y bienestar para todos; ya no había gozosas francachelas de ocio y arte bajo las antes límpidas tardes urbanas; ya no se consideraba suficiente hablar el idioma natal; para los nuevos empleos, cibernética e inglés… Ya todo era en inglés, y buscar a base de voracidad, transa y ambición, el logro —aquí y ahora— de una certidumbre económica y de éxito que según aquel tipo grotesco llamado Leo Nocturnal, era posible alcanzar con sólo la actitud correcta y el encadenar una buena serie de relaciones con gente exitosa, pudiente y con influencias —que a fin de cuentas eran sólo el más básico abalorio de un clasemediero.

A eso había venido aquel translúcido remedo de hombre: a ultramaterializar la existencia social, como él hacía consigo mismo sin recato alguno y sin percatarse del trasfondo de su acción. Les había hablado, primero, de esa enajenante idea del éxito (que a Oby, tan anciano, se le escapaba irremediablemente); luego, de la repulsa que debían sentir por todo estrato social limitante, principalmente el de los pobres; después, de los nuevos caminos del aprendizaje, y por último, del nuevo sentido de la vida. Esta concepción, difícil de entender para cualquier mortal, no redujo en modo alguno los esfuerzos didácticos de Leo Nocturnal. Lo explicó mil veces, y mil veces contempló rostros embobados pero con miradas en blanco. Finalmente, decidió emplear otros recursos, ya no trató de explicar. Recurrió, en su lugar, al planteamiento práctico. Extrajo de un bolsillo un reluciente aparato circular que les presentó con gran ceremonia y el cual, dijo, obsequiaba a la gran comunidad del ombligo del mundo en muestra irrebatible de su buena voluntad. Lo colocó sobre un nicho de concreto, mientras afirmaba que después de todo no era tan importante entender de buenas a primeras el concepto de “el nuevo sentido de la vida”, mucho mejor era saber que se le estaba conquistando. Y al respecto, aquel aparato era rigurosamente exacto. La aguja que tenía —tan delgada que apenas si se veía— les mostraría con toda precisión los éxitos y el avance obtenidos. A eso había venido aquel translúcido remedo de hombre: a ultramaterializar la existencia social, como él hacía consigo mismo sin recato alguno y sin percatarse del trasfondo de su acción. Les había hablado, primero, de esa enajenante idea del éxito (que a Oby, tan anciano, se le escapaba irremediablemente); luego, de la repulsa que debían sentir por todo estrato social limitante, principalmente el de los pobres; después, de los nuevos caminos del aprendizaje, y por último, del nuevo sentido de la vida. Esta concepción, difícil de entender para cualquier mortal, no redujo en modo alguno los esfuerzos didácticos de Leo Nocturnal. Lo explicó mil veces, y mil veces contempló rostros embobados pero con miradas en blanco. Finalmente, decidió emplear otros recursos, ya no trató de explicar. Recurrió, en su lugar, al planteamiento práctico. Extrajo de un bolsillo un reluciente aparato circular que les presentó con gran ceremonia y el cual, dijo, obsequiaba a la gran comunidad del ombligo del mundo en muestra irrebatible de su buena voluntad. Lo colocó sobre un nicho de concreto, mientras afirmaba que después de todo no era tan importante entender de buenas a primeras el concepto de “el nuevo sentido de la vida”, mucho mejor era saber que se le estaba conquistando. Y al respecto, aquel aparato era rigurosamente exacto. La aguja que tenía —tan delgada que apenas si se veía— les mostraría con toda precisión los éxitos y el avance obtenidos.

En aquel tiempo Oby guardó silencio, como lo sugería su ignorancia. Pero ahora sabía que el aparato con que la sociedad debía medir su capacidad de éxito en la mística del nuevo sentido de la vida, era un cronómetro. Un cronómetro, para colmo, graduado en escala de exótica procedencia, cuyos estándares eran desproporcionadamente superiores a los más optimistas sueños de los más aventurados proyectos de la nueva sociedad.

Los resultados fueron, primero, un terrible encontronazo entre la nueva sociedad y el reto mismo; segundo, a lo largo de todas las áreas de producción, un reguero de cadáveres de hombres caídos en el empeño, no ya del éxito de separar apenas la aguja del cero, sino de evitar que se mantuviera girando a una gran velocidad, y tercero, un abrasante, angustioso sentimiento de frustración. Cuando regresó Leo Nocturnal a reanimarlos con la buena nueva de que se había equivocado de aparato, entregándoles el originalmente destinado a las supersociedades blancas del primer mundo, la población en edad laboral estaba seriamente diezmada y herida en lo más íntimo por una bochornosa sensación de invalidez… Pero aquello quedó arreglado después del cambio del fatídico aparato inicial por otro incomparablemente más modesto, en el cual todo esfuerzo quedaba recompensado con una medición puntual del dominio del nuevo sentido de la vida.

Oby movió la cabeza, profundamente entristecido. Ser el maestro decano implicaba la innegable ventaja del fuero: ninguna ley podía alcanzarlo ya, ni las contenidas en los códigos ni las avaladas por la costumbre. Pero, al mismo tiempo, tal posición de privilegio resultaba —por definición— de una característica superlativa: ser el más viejo de todos. Y Oby lo era sin ninguna duda. Varias generaciones ya desaparecidas lo alejaban del miembro de más edad en el magisterio y en la sociedad en general. Era mucho. Quizá por eso sus palabras sí se perdían en el vacío, barridas por la ventolera apresurada de la gente. Quizá por eso —y sólo por eso— él no entendía la nueva forma de vivir, impuesta por los más impetuosos y sostenida por los más enérgicos. Y quizá por eso nadie se sentía obligado a escuchar (de hecho, admitió Oby, nadie escuchaba) el posible mal augurio en las opiniones del anciano profesor. Era evidente lo inútil del careo. En sus tiempos, el maestro decano era el prestigio, el respeto y la influencia personificados. Su opinión tenía peso, sus gestos eran historia concentrada, y su sapiencia semejaba un buril de perspicacia. Hoy, en cambio, Oby pensaba en el papel real de su título, y se veía obligado a reconocer que estaba empantanado en las melosidades carcelarias de la venerabilidad. Lo que ayer era respeto, consideración viva, presencia de carne y hueso, hoy era simple reverencia, imagen a lo lejos, premisa de viento fugaz. Oby no era soñador: él era el último y más degradado ejemplo de lo que fue inicialmente un oficio, más tarde un blasón, y finalmente una especie de incomprensible aureola. El inevitable proceso de perversión de las dignidades había hecho de él un honorable, decrépito e inofensivo anacronismo.

Pero reflexionaba. Y mucho. Sobre una sola cosa: la realidad. Le dolía que los nuevos valores fuesen una rara mezcla de éxito económico y mitología cibernética, que los cerebros se hubiesen convertido en cinescopios y que por las venas sólo corriese, ahora, gasolina de alto octanaje.

No había límites, había dicho el funesto Leo Nocturnal. Sin embargo, en el más lunático de sus mitos —durante el más exaltado de sus mensajes— hablaba de un superhombre que se había desintegrado para siempre tras un fulgor de vibraciones angelicales y transparencias agoreras, en un éxito máximo y absoluto sobre la mediocridad.

Oby sintió una gran fatiga mental. No le encontraba sentido a todo aquello. La sociedad, alienada de sextante, puesta en la ruta del llamado neoliberalismo, sólo podía esperar una de dos cosas: que efectivamente hubiese un límite en el éxito, alcanzado el cual tendrían que negarse a sí mismos, renunciando al paradigma esencial que los había llevado hasta allí (pues en el punto máximo ya no había éxito posible); o bien que no hubiese límites, y así, a falta de un parámetro absoluto, tuviesen que encuadrar sus afanes en el marco de lo relativo. En ambas alternativas Oby veía a la sociedad condenada al fracaso y la desilusión… Pero era nada más que su viejo y flácido entendimiento resultaba angosto para albergar las novedosas y excelsas ideas que habían descendido sobre la gente para liberarla de una mediocridad económica e ideológica de siglos. Oby suspiró profundamente y regresó sobre los pasos que había dado hacia la calle. No le hacía falta ver para seguir el ritmo de vida matinal de esa gigantesca ciudad. Le bastaba la imaginación para estar con ellos, paso a paso, en todas sus actividades, precisamente porque éstas las dictaba una total carencia de imaginación.

Ahora trabajaban luciendo trajes relucientes y comentando unos con otros los grandes éxitos que los mejores empleados habían logrado hasta el día de hoy: trabajar para las mejores empresas, llevar a cabo las mayores transacciones, amándose y enriqueciéndose como en las telenovelas… Después comerían algo, procurando hacerlo con la gente que les redituara alguna ventaja laboral, y por último sería la Feria de las Vanidades, buscando en el trabajo la sola distinción. En realidad la jornada laboral era larguísima, con atropellos, competencias, niveles que eran superados casi a diario, innovaciones en la tecnología y empresas transnacionales cada día más poderosas, más hábiles y mejor acondicionadas para los alardes del movimiento bursátil internacional.  Ése era el paradigma de la nueva sociedad. Le llamaban “la conquista de la productividad”, y la intentaban con frenesí, con verdadera dedicación de héroes, invirtiendo en el intento el tiempo íntegro de la vida. Embriagados de anuncios, créditos, préstamos y liquidez, tomaban el desafío de superarse a sí misinos como la única razón para vivir el día siguiente, y el siguiente, y el siguiente… Observadores llegados de otras regiones habían sucumbido a la fascinación de este culto al trabajo y lo habían llevado como buena nueva a sus lugares de origen, donde no tardaba en arraigarse en el paradigma social de todos como la más correcta y exitosa de las condiciones. La nación de Oby, por ser la depositaria original de esta nueva interpretación de la vida, recibía regularmente la visita de los dirigentes más emprendedores de otros países, que acudían a ese ombligo del mundo para copiar su técnica y comunicar después esos adelantos a sus coterráneos. Ahora se proclamaba que nunca antes había habido tanto entendimiento entre las treinta y cuatro naciones vecinas, y que jamás, en todos los siglos de la historia, tantos hombres habían perseguido juntos un ideal tan hermoso. Era, se decía, el preludio de la aldea global montada sobre una mística seductora como la suave caída de una pluma en el viento, o como el grácil vaivén de la marea —que va y viene creyendo que de verdad avanza. Oby sintió, al llegar a este punto, un leve malestar que le vino del estómago, le trepó por la garganta y terminó por convertirse, sin mucha discreción, en un eructo largo y silbante. En cierto modo ésa era una buena manera de expresar la opinión que le merecía el consumismo febril de que estaba enferma la nueva sociedad. Ése era el paradigma de la nueva sociedad. Le llamaban “la conquista de la productividad”, y la intentaban con frenesí, con verdadera dedicación de héroes, invirtiendo en el intento el tiempo íntegro de la vida. Embriagados de anuncios, créditos, préstamos y liquidez, tomaban el desafío de superarse a sí misinos como la única razón para vivir el día siguiente, y el siguiente, y el siguiente… Observadores llegados de otras regiones habían sucumbido a la fascinación de este culto al trabajo y lo habían llevado como buena nueva a sus lugares de origen, donde no tardaba en arraigarse en el paradigma social de todos como la más correcta y exitosa de las condiciones. La nación de Oby, por ser la depositaria original de esta nueva interpretación de la vida, recibía regularmente la visita de los dirigentes más emprendedores de otros países, que acudían a ese ombligo del mundo para copiar su técnica y comunicar después esos adelantos a sus coterráneos. Ahora se proclamaba que nunca antes había habido tanto entendimiento entre las treinta y cuatro naciones vecinas, y que jamás, en todos los siglos de la historia, tantos hombres habían perseguido juntos un ideal tan hermoso. Era, se decía, el preludio de la aldea global montada sobre una mística seductora como la suave caída de una pluma en el viento, o como el grácil vaivén de la marea —que va y viene creyendo que de verdad avanza. Oby sintió, al llegar a este punto, un leve malestar que le vino del estómago, le trepó por la garganta y terminó por convertirse, sin mucha discreción, en un eructo largo y silbante. En cierto modo ésa era una buena manera de expresar la opinión que le merecía el consumismo febril de que estaba enferma la nueva sociedad.

|

Oby Zacarías, el maestro decano de la comunidad, salió desganadamente a la calle y comprobó de inmediato que el espectáculo valía bien poco la pena. Era lo de siempre. Ni siquiera el implacable tráfico de autos, preludio del tan alienante compromiso a la productividad, podía romper con la monótona existencia de sus millones de congéneres. Todos a la vez, al percibir la menor claridad en el aire, salían del hogar y comenzaban a trabajar.

Oby Zacarías, el maestro decano de la comunidad, salió desganadamente a la calle y comprobó de inmediato que el espectáculo valía bien poco la pena. Era lo de siempre. Ni siquiera el implacable tráfico de autos, preludio del tan alienante compromiso a la productividad, podía romper con la monótona existencia de sus millones de congéneres. Todos a la vez, al percibir la menor claridad en el aire, salían del hogar y comenzaban a trabajar.

A eso había venido aquel translúcido remedo de hombre: a ultramaterializar la existencia social, como él hacía consigo mismo sin recato alguno y sin percatarse del trasfondo de su acción. Les había hablado, primero, de esa enajenante idea del éxito (que a Oby, tan anciano, se le escapaba irremediablemente); luego, de la repulsa que debían sentir por todo estrato social limitante, principalmente el de los pobres; después, de los nuevos caminos del aprendizaje, y por último, del nuevo sentido de la vida. Esta concepción, difícil de entender para cualquier mortal, no redujo en modo alguno los esfuerzos didácticos de Leo Nocturnal. Lo explicó mil veces, y mil veces contempló rostros embobados pero con miradas en blanco. Finalmente, decidió emplear otros recursos, ya no trató de explicar. Recurrió, en su lugar, al planteamiento práctico. Extrajo de un bolsillo un reluciente aparato circular que les presentó con gran ceremonia y el cual, dijo, obsequiaba a la gran comunidad del ombligo del mundo en muestra irrebatible de su buena voluntad. Lo colocó sobre un nicho de concreto, mientras afirmaba que después de todo no era tan importante entender de buenas a primeras el concepto de “el nuevo sentido de la vida”, mucho mejor era saber que se le estaba conquistando. Y al respecto, aquel aparato era rigurosamente exacto. La aguja que tenía —tan delgada que apenas si se veía— les mostraría con toda precisión los éxitos y el avance obtenidos.

A eso había venido aquel translúcido remedo de hombre: a ultramaterializar la existencia social, como él hacía consigo mismo sin recato alguno y sin percatarse del trasfondo de su acción. Les había hablado, primero, de esa enajenante idea del éxito (que a Oby, tan anciano, se le escapaba irremediablemente); luego, de la repulsa que debían sentir por todo estrato social limitante, principalmente el de los pobres; después, de los nuevos caminos del aprendizaje, y por último, del nuevo sentido de la vida. Esta concepción, difícil de entender para cualquier mortal, no redujo en modo alguno los esfuerzos didácticos de Leo Nocturnal. Lo explicó mil veces, y mil veces contempló rostros embobados pero con miradas en blanco. Finalmente, decidió emplear otros recursos, ya no trató de explicar. Recurrió, en su lugar, al planteamiento práctico. Extrajo de un bolsillo un reluciente aparato circular que les presentó con gran ceremonia y el cual, dijo, obsequiaba a la gran comunidad del ombligo del mundo en muestra irrebatible de su buena voluntad. Lo colocó sobre un nicho de concreto, mientras afirmaba que después de todo no era tan importante entender de buenas a primeras el concepto de “el nuevo sentido de la vida”, mucho mejor era saber que se le estaba conquistando. Y al respecto, aquel aparato era rigurosamente exacto. La aguja que tenía —tan delgada que apenas si se veía— les mostraría con toda precisión los éxitos y el avance obtenidos.

Ése era el paradigma de la nueva sociedad. Le llamaban “la conquista de la productividad”, y la intentaban con frenesí, con verdadera dedicación de héroes, invirtiendo en el intento el tiempo íntegro de la vida. Embriagados de anuncios, créditos, préstamos y liquidez, tomaban el desafío de superarse a sí misinos como la única razón para vivir el día siguiente, y el siguiente, y el siguiente… Observadores llegados de otras regiones habían sucumbido a la fascinación de este culto al trabajo y lo habían llevado como buena nueva a sus lugares de origen, donde no tardaba en arraigarse en el paradigma social de todos como la más correcta y exitosa de las condiciones. La nación de Oby, por ser la depositaria original de esta nueva interpretación de la vida, recibía regularmente la visita de los dirigentes más emprendedores de otros países, que acudían a ese ombligo del mundo para copiar su técnica y comunicar después esos adelantos a sus coterráneos. Ahora se proclamaba que nunca antes había habido tanto entendimiento entre las treinta y cuatro naciones vecinas, y que jamás, en todos los siglos de la historia, tantos hombres habían perseguido juntos un ideal tan hermoso. Era, se decía, el preludio de la aldea global montada sobre una mística seductora como la suave caída de una pluma en el viento, o como el grácil vaivén de la marea —que va y viene creyendo que de verdad avanza. Oby sintió, al llegar a este punto, un leve malestar que le vino del estómago, le trepó por la garganta y terminó por convertirse, sin mucha discreción, en un eructo largo y silbante. En cierto modo ésa era una buena manera de expresar la opinión que le merecía el consumismo febril de que estaba enferma la nueva sociedad.

Ése era el paradigma de la nueva sociedad. Le llamaban “la conquista de la productividad”, y la intentaban con frenesí, con verdadera dedicación de héroes, invirtiendo en el intento el tiempo íntegro de la vida. Embriagados de anuncios, créditos, préstamos y liquidez, tomaban el desafío de superarse a sí misinos como la única razón para vivir el día siguiente, y el siguiente, y el siguiente… Observadores llegados de otras regiones habían sucumbido a la fascinación de este culto al trabajo y lo habían llevado como buena nueva a sus lugares de origen, donde no tardaba en arraigarse en el paradigma social de todos como la más correcta y exitosa de las condiciones. La nación de Oby, por ser la depositaria original de esta nueva interpretación de la vida, recibía regularmente la visita de los dirigentes más emprendedores de otros países, que acudían a ese ombligo del mundo para copiar su técnica y comunicar después esos adelantos a sus coterráneos. Ahora se proclamaba que nunca antes había habido tanto entendimiento entre las treinta y cuatro naciones vecinas, y que jamás, en todos los siglos de la historia, tantos hombres habían perseguido juntos un ideal tan hermoso. Era, se decía, el preludio de la aldea global montada sobre una mística seductora como la suave caída de una pluma en el viento, o como el grácil vaivén de la marea —que va y viene creyendo que de verdad avanza. Oby sintió, al llegar a este punto, un leve malestar que le vino del estómago, le trepó por la garganta y terminó por convertirse, sin mucha discreción, en un eructo largo y silbante. En cierto modo ésa era una buena manera de expresar la opinión que le merecía el consumismo febril de que estaba enferma la nueva sociedad.