|

uno

Una mujer descubre los secretos fundamentales del mundo y los oculta en los renglones de un libro. El libro, casi indescifrable, es una marisma de metáforas. No obstante, en una lectura frívola, se presenta como un libro suelto, fácil, gracioso. En el epígrafe confunde a los lectores: “Este libro no es serio.” Buscan tres pies al gato quienes lo escudriñan, dice. Es un libro para reír, exclama como si fuera evidente. Mentira. Ella ha sido oscura alquimista, creadora de elíxires, lectora implacable de libros sagrados. Ella ha dilucidado las circunstancias, ha desenterrado las fórmulas invencibles de las suertes y las leyes infalibles. Trasladó a los renglones, con letra menuda, la ciencia. Pero nadie puede comprenderla; Nostradamus es apenas un espantapájaros. En la cocina, una vez revela a su madre: “Yo no regalo nada.” Luego toma su taza, bebe café y miente. Un día, muere. Un testamento confuso es hallado en un baúl. En un pasaje se lee: “...y caerá el cóndor/ mas dejará las alas a un mismo y multiforme hipopótamo.”

He reído muchos días con el libro dejado. Debe ser cierto, pienso, no es un libro serio. Edición nueva; incluye notas, prólogo y versión en español de Robert L. Hawking. La editorial ha conseguido (mediante azarosas peripecias) cartas personales, libretas de la época escolar, dibujos y testamento. Material suficiente para armar un apéndice de cuarenta páginas. Asombrado, encuentro paralelos con mi propia vida. Ella también escribía historias fantásticas a mitad de los dictados de caligrafía. Una de ellas, apenas esbozada, hace de Atila, rey de los hunos, luchador contra osos polares. En otra, descrita detalladamente, la profesora es reprendida por Napoleón debido a la ineficacia que muestra para la enseñanza de historia. En cada página descubro a una mujer extraña. Podría amarla, porque sólo conozco de ella lo que amo.

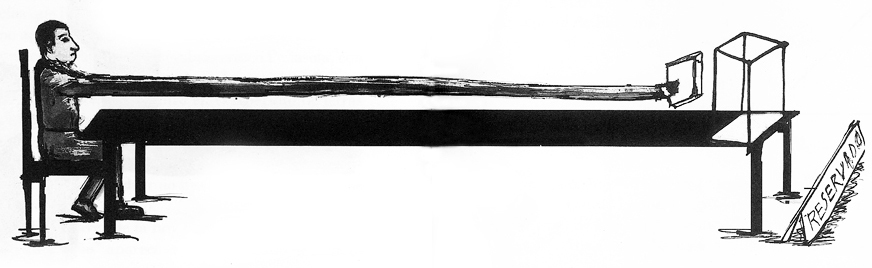

Urgido por penetrar en su vida recorro mi edición y todo me parece insuficiente. Presiento que el prologador sabe más de lo que asienta (que es un oscuro elogio a la risa). Sumerjo mi tiempo en libros de crítica literaria para atrapar una alusión sobre su obra. Exhumo pesados volúmenes de filosofía, de profecías que hagan del humor fuente de sabiduría y ella no aparece. Cabalgo sobre ficheros bibliográficos. En una revista literaria, el sombrío crítico Peñasola, con ironía, alaba el libro de soslayo. La enciclopedia niega su nombre. Me adentro en el laberinto de letras de las bibliotecas. Subrayo las citas que me parecen más importantes y todas las páginas de mi libro terminan subrayadas. Febril, paso días sin probar comida, noches que duermo tres horas. Angustiado, me entero que ha muerto. Urgido por penetrar en su vida recorro mi edición y todo me parece insuficiente. Presiento que el prologador sabe más de lo que asienta (que es un oscuro elogio a la risa). Sumerjo mi tiempo en libros de crítica literaria para atrapar una alusión sobre su obra. Exhumo pesados volúmenes de filosofía, de profecías que hagan del humor fuente de sabiduría y ella no aparece. Cabalgo sobre ficheros bibliográficos. En una revista literaria, el sombrío crítico Peñasola, con ironía, alaba el libro de soslayo. La enciclopedia niega su nombre. Me adentro en el laberinto de letras de las bibliotecas. Subrayo las citas que me parecen más importantes y todas las páginas de mi libro terminan subrayadas. Febril, paso días sin probar comida, noches que duermo tres horas. Angustiado, me entero que ha muerto.

“El cadáver de la hoy occisa fue hallado colgado en el baño” aparece en el encabezado de la nota roja. Atroz encuentro: el periódico pertenece a los años treinta. ¿Qué hacer? Cejo en todo. Vuelvo al campo, respiro hondo, veo atardeceres, camino, recorro parajes ocultos.

En un viaje encuentro a un hombre de asombrosa erudición. Me revela con qué veneno murió Napoleón, dice cómo falló la táctica de Atila. De este último sugiere que bien podría haber luchado contra osos polares, como si una luz me iluminara, me propongo indagar en sus conocimientos. Pregunto por Luciano Stromboli y su vida sombría. El hombre expone una larga y detallada historia. Pregunto por los protones en la teoría de Van Sweik y él arma una conferencia magistral. Deseoso de gráficas, el piso de tierra le sirve para mostrar tal fenómeno químico. Cuando finaliza, el hombre parece cansado; bebe un sorbo de agua, recupera el aliento. Vehemente, pregunto si conoce, si ha oído hablar de Robert L. Hawking.

—Soy yo —dice con sencillez.

Después sabré que miente; ahora no puedo sino asombrarme. Inquieto, busco respuestas. Él toma las cosas con calma; toma agua con calma, toma aire con calma. Se burla de mí, pienso. Pero no se burla. Me guiña el ojo como una señal. La noche ha caído, sólo Hawking y yo quedamos en el jardín del hotel. Con frío, entramos al bar. Una mesa nos aguarda. Bebo el tequila que trae el mesero. Robert L. Hawking fuma un cigarrillo. Empieza a narrarme la historia de una mujer que descubre los secretos del mundo y los guarda en los renglones de un libro. El libro, casi indescifrable, es una marisma de metáforas. No obstante, en una lectura frívola, se presenta como un libro suelto, fácil, gracioso.

dos

De este círculo no diré otra cosa sino que era una espiral finita. Al cabo de la tercera vuelta noté que desembocaba en la figura de un borroso empleado de telégrafos. Me despedí de Robert L. Hawking y regresé a mi cuarto. Hoy el dolor persistente en las sienes me ha levantado. Aún borracho, llamo a la recepción y pregunto por mi compañero de juerga. Haciendo eco a mi sospecha no existe tal persona hospedada allí. Cuelgo y observo el nublado amanecer a través de la persiana, sentado sobre la cama.

Como un asceta, me refugio en la montaña. Incapaz de acceder a una cueva, he pedido prestada a un amigo su cabaña. Amigo millonario; su cava posee caros vinos. Frente a la chimenea, a salvo de la lluvia, hurgo mi libro en busca de un no que sea un sí que sea un quizá perdido. Fatigado, duermo toda la noche y me poseen pesadillas sobre una charca en el África. Robert L. Hawking, revolcándose en el lodo, me muestra un libro con caracteres indescifrables. Puntos y rayas y rayas y puntos y puntos. Despierto iluminado. Tomo notas, intercalo fonemas con el fin de encontrar códigos. No hallo nada. Vuelvo al revés mi método: busco un quizá que sea un sí que sea un no perdido. En un párrafo creo sorprender un retazo del secreto. Dispuesto a perseguir el hilo, exploro los recovecos de un poema extenso. Golpeo mi entendimiento contra un muro de comparaciones que no conocen relación semántica. Abatido, recorro la cava de mi amigo, bebo sus vinos. Quizá borracho halle la inspiración que se niega a esclarecer mi mente. Despierto y me persiguen las ansias de resolver los rompecabezas. Por momentos creo ir llenando los huecos y luego conozco que mis piezas son otros tantos huecos. Renuncio al fin. De golpe cierro los libros, quemo las notas. Salgo, miro el campo, el vertiginoso cielo azul. Camino por rutas que han hollado los cascos de las mulas que cargan leña. En un riachuelo, con el agua mojando sus botas, pesca un hombre. Acuciado por hablar, lo saludo. Él también me saluda.

—¿Muchos peces? —pregunto.

No ha sido un gran día. Recoge el hilo y me muestra el anzuelo vacío. Tomo asiento sobre el pasto mientras lo escucho razonar acerca de las dificultades de pescar con ese tipo de anzuelos. Explica que la experiencia ha mostrado que son los mejores, sin embargo… Pregunto si conoce a un tal Maximilien Bergier. Contesta que sí. Entonces me ahorro una larga explicación referente a un nuevo tipo de anzuelos, a su descubrimiento casual y al poco auge que tuvieron, a pesar de que el inventor se volvió millonario. Inesperadamente, añade:

—Pero fue su primo segundo quien hizo el descubrimiento.

Me relata la anécdota de los Bergier, la rama del árbol curvada a la que se le ató un sedal y la carpa gigante. Habla luego de Maximilien, oportunista, hombre de empresa y de agudo entendimiento y olfato para los negocios chapuceros.

Me asombro de sus conocimientos. Él arroja la caña hasta una parte profunda del río. —Parece saber usted mucho— digo. Con una sonrisa de satisfacción dice buscar saber todo. Entonces pregunto si conoce a Robert L. Hawking.

—Soy yo —dice en un suspiro de resignación.

Más tarde sabré que miente, su relato variará ciertos lugares, ciertas palabras que yo ya he contado; pero ahora sólo puedo sorprenderme. Ansioso de respuestas, lo acoso. Él gira el carrete con calma, el hilo regresa rompiendo la tensión superficial, mira el anzuelo en cámara lenta. Búrlase de mí, pienso. Pero no se burla. Me pregunta qué deseo conocer. Le revelo la historia de una mujer que descubre los secretos del mundo y los guarda en un libro. El libro, casi indescifrable, es una marisma de metáforas. Robert L. Hawking me detiene, me indica que lo único que sabe de este círculo es que es espiral finita.

tres

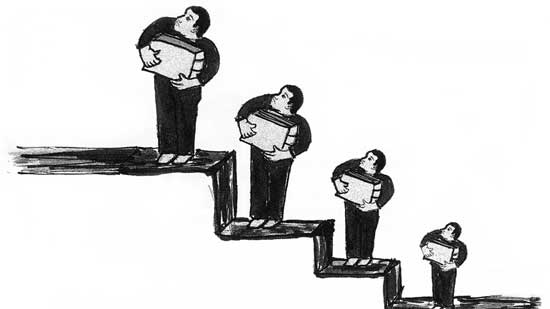

Han pasado años, largos años, y no olvido el libro, no olvido a la mujer que encerró en renglones los secretos del mundo. Todas las palabras que escucho guardan relación con sus versos, sus frases. Ningún acto escapa de su órbita, de su ley. Delirante, he creído, al fin, que no hay nada de ella que yo no domine. Decido juntar mis notas, elaborar un estudio completo. Material abundante: mi casa es un hervor de hojas esparcidas en todas las habitaciones. Despedí a la mujer del aseo pues su presencia es un peligro: siempre podrá encontrar una hoja suelta que le sirva para encender la estufa, que su hijo transforme en un avión. Notas dispersas; nada de lo que escribí parece tener relación. Sumergido en un torbellino, busco una salida, un respiradero. Me sujetan las frases que utilizo, se vuelven contra mí como bumerangs, como los cuervos que son y que he criado. Los días olvidan su nombre: quizá hoy sea mayo o tal vez junio. Raramente, mi madre se acerca a mi lugar, me dice que me afeite, que peine mis cabellos. Luego se va. Yo escribo, escribo, escribo. Afuera corre el viento como un alarido de desesperación. De mis dedos brotan palabras que la pluma tachonea con furia. Triunfante, logro la unidad. Un estudio serio surge de mis notas, más informativo que los prólogos de Robert L. Hawking.

Me entrevisto con editores. Les explico, veladamente, mi proyecto. Sin embargo, no permito que miren dentro de mis escritos. ¿Cómo conseguiré que me publiquen si no muestro qué he averiguado? Digo: es el riesgo de saber, el riesgo de la curiosidad. Los editores me miran como si me poseyera algún demonio. Me dicen que no han oído hablar de ella, de esa escritora fantástica, jamás. Les hablo de Robert L. Hawking. Tampoco le conocen. Satisfechos de la vida, estiran sus piernas sobre el escritorio cuando yo he salido. Es imposible que no conozcan su obra. Mucho más imposible que no sepan de Robert L. Hawking.

Por último, un editor se interesa en el provecto. Le digo lo que he indagado de la vida de la escritora. Todo lo tengo dentro de mi carpeta. Él es un viejo; me mira curioso, se mesa la barba, una ligera sonrisa se delinea en sus labios. Pregunta si conozco a Robert L. Hawking. Contesto que sé de muchos embaucadores.

—No son tales.

Dirige sus pasos hasta un archivero. Busca un folio. Observo que el anciano parece sostenerse igual que si fuera una sombra vana; como si ya no perteneciera a su cuerpo. Él da media vuelta con una sonrisa sospechosa en sus labios y me acerca unos papeles. Examínelos, ordena. Sorprendido, leo línea a línea mi propio trabajo. ¿Cómo es posible? Me insta a que continúe la lectura. A no ser porque mi escrito aclara, en los dos párrafos del desarrollo y uno final, algunos puntos oscuros de la obra, sería idéntico al que ahora sostengo en mis manos. —¿Cómo es posible? —pregunto. El viejo dice que han pasado años, largos años, y no olvida el libro, no olvida a la mujer que encerró en renglones los secretos del mundo. Golpea mi mente algo como una luz violenta. Me revelo en contra de esa sucesión, de ese destino geométricamente implacable. No, no, no, no, otra vez no. Estoy harto del círculo que es espiral finita que es engaño. —Nadie escapa al círculo —dice el viejo. —Ni siquiera los que no conocen la extraordinaria obra pueden librarse de la espiral —afirma. Tomo mi cabeza entre mis manos.

—Firme su prólogo—dice, socarrón, el anciano, mientras extiende su pluma.

A pesar de todo, ya lo tenía previsto. De mi carpeta extraigo otro prólogo alterno; un oscuro elogio a la risa. Tomo la pluma y, en el encabezado, escribo mi nombre, tu nombre, nuestro nombre, el nombre de todos, ese nombre.

|