|

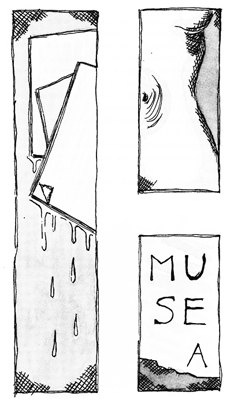

Hace ya un tiempo que he dejado de leer tus cuentos. Quizás la desidia de no poder tener nunca más un nuevo original me imposibilita volver a descifrarlos. Me siento frustrado de identificar tu cuerpo con esas letras sinuosas que todavía huelen a ti. He pensado en vender la colección al museo de cosas extrañas que tanto tiempo me la lleva pidiendo, pero me niego, porque tu obra no es sólo una anécdota rara de formato, es una pieza maestra de la literatura corporal. Debería ser traducida por mil cuerpos, sentida por todos los tactos cultos que puedan entender el lenguaje del sudor. Muchos nos dirán que las sensaciones no pueden ser expresadas con palabras, que las sensaciones se sienten entre la piel y el ambiente y se estremecen en la boca del estómago. Que producen sudor y lágrimas como única opción física de un texto intraducible. Hace ya un tiempo que he dejado de leer tus cuentos. Quizás la desidia de no poder tener nunca más un nuevo original me imposibilita volver a descifrarlos. Me siento frustrado de identificar tu cuerpo con esas letras sinuosas que todavía huelen a ti. He pensado en vender la colección al museo de cosas extrañas que tanto tiempo me la lleva pidiendo, pero me niego, porque tu obra no es sólo una anécdota rara de formato, es una pieza maestra de la literatura corporal. Debería ser traducida por mil cuerpos, sentida por todos los tactos cultos que puedan entender el lenguaje del sudor. Muchos nos dirán que las sensaciones no pueden ser expresadas con palabras, que las sensaciones se sienten entre la piel y el ambiente y se estremecen en la boca del estómago. Que producen sudor y lágrimas como única opción física de un texto intraducible.

Pero en los pergaminos de papel de arroz yo escribí tu cuerpo sin tu permiso, hasta el instante en que mis manos volvieron a ser analfabetas.

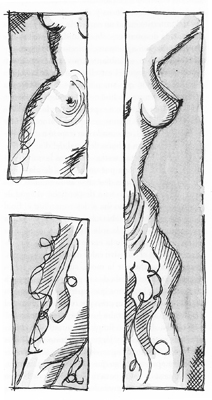

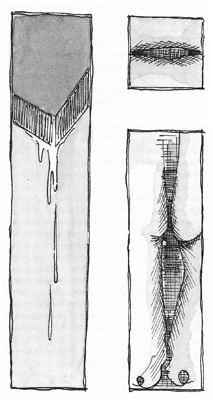

Elia era una mujer hermosa. Una chica con los párpados violáceos y los dedos largos. Sus movimientos eran pausados, casi inmóviles, por lo que era difícil observar el ligero pulular de su vestido. Lo que sí era perceptible, era ver cómo la prenda que la cubría permanecía siempre empapada de un sudor transparente que dejaba descifrar las formas de su cuerpo. Vivía en un lugar al sur, donde el calor era extremo durante casi todo el año. Seguramente, aunque Elia hubiese vivido millas al norte donde el calor mengua y se queda callado en su insistencia, habría bañado de sudor la prenda que hubiese llevado encima. El sudor de su cuerpo se negaba a mantener la temperatura exacta, recurriendo siempre a la abundancia para protegerle de todo cuerpo extraño. Parecía como si una alteración en su sistema nervioso la hubiese llevado a la calma del sudor excesivo. Pero ella no estaba mojada, estaba empapada de rocío. La mañana la bautizaba con un nuevo nombre dejándola mojada el resto del día. Un líquido cristalino e inodoro recubría su cuerpecillo frágil, dotándola de un aspecto extravagante e inquietante, pero también tierno y mutilado. Fuera de todo goteo, se mantenía suspendido sobre su piel, como si el esfuerzo se quedara siempre en pensamiento negándose a hacerse palabra.

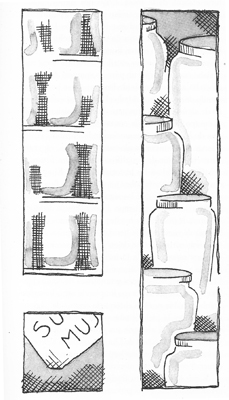

Elia conoció al enterrador cuando apenas era una niña. El “muertero”, le llamaba. Era un hombre distinguido, alegre y hasta levemente provocativo. Imaginarle como un ser oscuro habría sido una imposición prototípica que no vendría al caso en descripción alguna. No vivía a las afueras del cementerio, ni pasaba largas horas sentado bajo la sombra de algún ciprés con aire taciturno y ojos inmóviles. Un hombre que vivía solo porque había decidido un día dejar de sentir a su lado las cosas que estaban demasiado vivas. Para él, ser enterrador era algo original. Cuando los cuerpos ya no tenían ganas de decir más palabras, después de que hubiesen secado su última gota de sudor, los tumbaba en su mesa de metal, y con el cuidado de un amante tranquilo que trata de reconocer cada parte de la piel de su amada, lavaba sus cuerpos inertes devolviéndoles a una cotidianidad hermosa que ya no podían volver a sentir. Elia conoció al enterrador cuando apenas era una niña. El “muertero”, le llamaba. Era un hombre distinguido, alegre y hasta levemente provocativo. Imaginarle como un ser oscuro habría sido una imposición prototípica que no vendría al caso en descripción alguna. No vivía a las afueras del cementerio, ni pasaba largas horas sentado bajo la sombra de algún ciprés con aire taciturno y ojos inmóviles. Un hombre que vivía solo porque había decidido un día dejar de sentir a su lado las cosas que estaban demasiado vivas. Para él, ser enterrador era algo original. Cuando los cuerpos ya no tenían ganas de decir más palabras, después de que hubiesen secado su última gota de sudor, los tumbaba en su mesa de metal, y con el cuidado de un amante tranquilo que trata de reconocer cada parte de la piel de su amada, lavaba sus cuerpos inertes devolviéndoles a una cotidianidad hermosa que ya no podían volver a sentir.

El último baño, la última vez que voy a borrar de tu cuerpo el sudor inexistente de tu cadavérica estructura.

Los músculos enjutos y rígidos se convertían ante el tacto del enterrador en pañuelos de seda recién planchada. Los huesos tensos y duros se pegaban a la piel del muertito como un caramelo que se exaspera al tratar de desprenderse de su funda. Aquellos ojos azules que solían aguantarse abiertos hasta que terminaban el libro, se habían cerrado por imposición ajena. Sin embargo, él estrellaba su mirada contra ellos imaginando que sus párpados se abrían para mirarle con ternura. Incluso ese olor nauseabundo que todos tenemos derecho a exprimir cuando la vida se escapa de nuestras manos, se quedaba atorado entre los poros de la piel, esperando con respeto a que el enterrador terminara el baño del final del día.

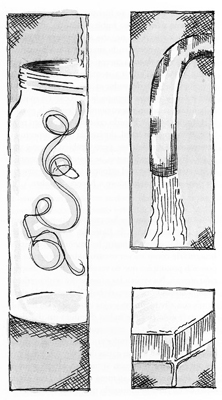

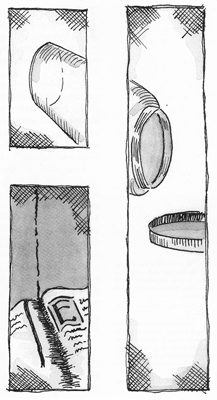

La mesa de metal, testigo de tantas lavativas calladas, estaba surcada por unos tubos de plata que bordeaban las esquinas desembocando en unos finos tarros de cristal. Él no va a desperdiciar el agua de tu último baño. ¡Cómo iba a dejar marchar el final placentero que tu piel había inspirado! Recogía el agua con sus manos, y con la sola esponja de una palma gélida, iba acariciando la carne del bañista, sin sobresaltarlo con el abrasivo calor de unos dedos vivos. El agua resbalaba por la mesa, surcando los tubos de plata que hacían gala de tan grato visitante, para desembocar en los tarros que esperaban abiertos, en un tintineo pausado, sin prisa por rebasar el límite del recipiente. Luego, cerraba los frasquitos y se los llevaba a casa. El cuerpo limpio descansaba ya de injurias, de apariencias y lágrimas derramadas. Lejos quedaba la maldita morgue, donde había sido maquillado para aparentar algo que ya no era ni quería ser. Una máscara de color, para un cuerpo que de blanco sobre blanco, habría igualado la belleza de la novia más hermosa. Todos los cadáveres habrían esperado pacientes este teatro de lágrimas, con tal de ser bañados por las manos de alguien que tan sólo los quería muertos. Nada más esperaba de ellos. Nada más que la neutralidad del agua, surcada por minúsculas gotas de sudor, a la espera de quedarse totalmente fríos.

Por el camino de vuelta a casa el enterrador cargaba los frasquitos en su mochila, con el líquido afortunado aplastado contra el cristal. En su interior, el agua corrompida por los restos de humanidad que le quedaban al difunto saltaba al compás de la caminata rápida del enterrador. En su casa, había colocado todos en una alacena del sótano, oscuros y cuidados, separados por centímetros exactos, sellados y etiquetados por décadas de antigüedad.

“Sudor y agua. Mujer”. Sólo eso.

Elia y el enterrador se enamoraron de sus cuerpos cuando ella se convirtió en una adolescente. Él seguía joven y fuerte, como si el tiempo hubiese quedado detenido y sus fluidos corporales le mantuviesen siempre en la misma posición física. Le llamó la atención su cuerpo frágil bañado en un sudor imperecedero. Se preguntaba si tal estado podría ser causa de un fenómeno idiopático, donde el sudor de su cuerpo fuera inversamente proporcional a la frialdad de sus propias manos. Elia y el enterrador se enamoraron de sus cuerpos cuando ella se convirtió en una adolescente. Él seguía joven y fuerte, como si el tiempo hubiese quedado detenido y sus fluidos corporales le mantuviesen siempre en la misma posición física. Le llamó la atención su cuerpo frágil bañado en un sudor imperecedero. Se preguntaba si tal estado podría ser causa de un fenómeno idiopático, donde el sudor de su cuerpo fuera inversamente proporcional a la frialdad de sus propias manos.

La sudoración crea ansiedad y a su vez la ansiedad crea sudoración. Pero Elia sólo estaba ansiosa de unas manos frías que resbalaran por su cuerpo, sin secar el calor excesivo que le hacía emanar tan prodigioso elemento. Sin embargo, era tan vulnerable. Le dolían las palabras fuertes, altas, bajas. Le dolía un fuerte apretón de brazos y una caricia inusitada. Le dolía el perfume de las lilas y el hedor de la gasolina quemada. Le dolía todo menos sus manos.

Elia y el enterrador se amaban corporalmente. Él estaba loco de tacto por un cuerpo inmortalmente húmedo, donde cada poro emanaba ese rocío transparente que olía a todo. Por un momento casi olvidó bañar a sus muertitos afortunados, que esperaban impacientes la limpieza de unas palmas congeladas.

Las sábanas de seda le hacían daño a Elia. Las de seda y las de algodón. Las de hilo. Todas.

A Elia le gustaba la mesa de metal. Aquella de tubos de plata y ángulos afilados, donde los baños de agua se convertían en momento de placer para el que ya no estaba.

Quiero tumbarme en la mesa mojada de agua de otro. Agua que se llevó las últimas partículas de piel que el cuerpo desprende antes de morir totalmente. La piel lo sabe todo. Es una memoria perfecta que se acuerda de lo olvidable sin hacer juicios de valor, dejando en ridículo un cerebro que decide irse ya apagando. Que ama lo que es placentero y odia aquello que no se le expone de forma sincera. La piel escribe cuentos e inventa leyendas. La piel ha vivido la vida en sus propias carnes. La piel lo sabe todo.

El sudor de los muertos era el aroma perfecto para Elia. Era un sudor extenuado y amargo, pero lleno de sabiduría. Un sudor que dejó de esforzarse para dejarse fluir hasta abandonar un cuerpo seco. ¿Acaso no es ése el sueño de cualquier líquido valeroso? Sudar sin tener ninguna obligación. Ser lavado para desaparecer tranquilo de un cuerpo que tantas veces te ha cancelado, cuando excedías la temperatura suficiente para mantenerlo vivo. Egoísta. El sudor de los muertos era el aroma perfecto para Elia. Era un sudor extenuado y amargo, pero lleno de sabiduría. Un sudor que dejó de esforzarse para dejarse fluir hasta abandonar un cuerpo seco. ¿Acaso no es ése el sueño de cualquier líquido valeroso? Sudar sin tener ninguna obligación. Ser lavado para desaparecer tranquilo de un cuerpo que tantas veces te ha cancelado, cuando excedías la temperatura suficiente para mantenerlo vivo. Egoísta.

Elia y el enterrador se amaban encima de la mesa de metal. Fuera de toda narración erótica, los momentos corporales se escribían en letras de vapor. Las historias de su brazo, de su pierna y de su nalga. Las preguntas de su boca, de su pecho, de su espalda y de su dedo. Nada suponía ningún esfuerzo, ni un jadeo, ningún cansancio que sustrajese el inmenso placer que les provocaba amarse corporalmente. Él tenía las manos siempre tan frías. Ella mojada.

Cuando Elia se marchaba dejaba escrita la historia encima de la mesa. Pequeños signos en lenguaje táctico que se esparcían por toda la plataforma de metal. La humedad que impregnaba la misma no era más que una pequeña capa de la chica que se había desprendido en tan intensa conversación. Nervioso el enterrador por escribir tan grato recuerdo, se daba cuenta de que un párrafo aparecía difuso y lo asociaba a su mente olvidadiza que no se había percatado de secar con cuidado el agua sobrante del baño de algún muerto, que actuaba como aislante. Sólo el cuerpo de Elia sabía contar historias. Las historias de los otros permanecían indescifrables en los frascos de cristal en la alacena del sótano, esperando un traductor de jeroglíficos de una era futura.

¿Qué contaban las historias de Elia? El enterrador las había escrito sobre papel de arroz, finamente colocado antes de que los signos se borrasen ante la implacable mano del tiempo. Eran historias de movimientos, de pisadas, de huellas. Eran cuentos que hablaban de caricias y de heridas, de rasguños leves y de tijeras cortantes que dejan su óxido asesino entre espora y espora. Era la historia de una picadura infectada y de un beso amargo que sabía a despedida. Eran también redacciones geométricas de cómo el jabón resbalaba por el cuerpo limpiando otras historias. También había novelas enteras de cientos de páginas en las cuales la piel contaba cómo sufrió la primera vez que sintió el aire por sus poros. También había relatos de sexo. La piel de Elia lo recordaba todo conservada en ese formol inodoro que la mantenía en un esfuerzo constante por memorizar épocas pasadas. ¿Qué contaban las historias de Elia? El enterrador las había escrito sobre papel de arroz, finamente colocado antes de que los signos se borrasen ante la implacable mano del tiempo. Eran historias de movimientos, de pisadas, de huellas. Eran cuentos que hablaban de caricias y de heridas, de rasguños leves y de tijeras cortantes que dejan su óxido asesino entre espora y espora. Era la historia de una picadura infectada y de un beso amargo que sabía a despedida. Eran también redacciones geométricas de cómo el jabón resbalaba por el cuerpo limpiando otras historias. También había novelas enteras de cientos de páginas en las cuales la piel contaba cómo sufrió la primera vez que sintió el aire por sus poros. También había relatos de sexo. La piel de Elia lo recordaba todo conservada en ese formol inodoro que la mantenía en un esfuerzo constante por memorizar épocas pasadas.

Y así, había escrito testimonios sobre papel de arroz. Algún día, otras generaciones comprenderían las leyendas de sus botes de cristal por medio del códice sabio de la piel de ella.

Un día Elia se murió.

El enterrador abrió la puerta del cementerio y ahí la encontró sentadita, reclinada sobre la pared del lavatorio, como si estuviera esperando, paciente, su turno. Con los ojos abiertos y el pelo resbalándole sobre los hombros parecía la venus de una pintura flamenca. Ni siquiera Caronte se habría atrevido a molestarla del sueño para cobrarle moneda alguna. Para él no fue motivo de dolor ver a Elia sin vida. Tarde o temprano sabía que habría de recogerla en sus brazos y llevarla por última vez a la mesa de metal. Aún así, muertita, Elia permanecía mojada. Quizás esta vez, toda una enciclopedia de saber corporal fuese escrita sobre la mesa escritorio, y sería necesario enjuagarla en muchos lavados para descubrir todos sus secretos. Toda una eternidad lavando el cuerpo de Elia, que esperaría paciente su descomposición.

Agarró con cuidado su cuerpecito, sutil y despacio, evitando como siempre que su figura borrosa resbalase de sus manos frías en un intento falso de escaparse al placer del baño. La despojó de su vestido. Un vestido que en el instante que fue desposeído de su dueña cadáver, se secó. Una lágrima se escapó entonces de los ojos del enterrador cayendo rápida sobre la tela, dibujando una mancha contorneada sobre la textura seca. Por primera vez el vestido de Elia se había convertido en una prenda común, como la de todos sus muertitos, traspasada a ser un fetiche en el baúl de los recuerdos de algún familiar melancólico. Como las vestiduras de la función de un actor que sale del teatro, el vestido ya no escondería un cuerpo mojado que se muere loco de excitación, a esperas del aplauso del público. Después la tumbó encima de la mesa y empezó a lavarla  despacio. Primero las axilas y el ombligo. Luego las orejas y los párpados. Así, poco a poco, el enterrador acarició cada una de sus partes sin que quedase un sonido de su cuerpo por apretar. despacio. Primero las axilas y el ombligo. Luego las orejas y los párpados. Así, poco a poco, el enterrador acarició cada una de sus partes sin que quedase un sonido de su cuerpo por apretar.

Pero el agua que mojaba a la chica no resbaló por los tubos de plata. Los botes permanecieron vacíos. Elia absorbió por cada uno de sus poros el agua que el enterrador había rociado en su cuerpo. Todo el agua que nunca había podido absorber.

En una acción premeditada, el enterrador había terminado al fin con la vida de la muchacha. Lavar su cuerpo era como arrojar tinta negra sobre un libro milenario.

Después de esto, Elia se secó y las manos del enterrador, inusitadamente, se volvieron calientes.

|