| No. 133/CUENTO |

|

|

| El extraño caso de Martha |

Édgar Omar Avilés Martínez |

| universidad AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO |

|

|

|

A Martha le gustaba masturbarse con vegetales. Su primera experiencia fue a los nueve años: por descuido, su entrepierna rozó con un plátano que colgaba de las mesas de un supermercado.

—Esta niña parece chango, le compro más de dos kilos de plátano a la semana —dijo su madre a una vecina; las tres rieron. A los diez años descubrió que las azarosas formas de las zanahorias proporcionaban más placer.  —Las zanahorias grandes tienen mejor sabor —le decía su madre. Martha al escogerlas las apretaba y se imaginaba recostada en la cama, con la pantaleta en los tobillos, su mano derecha empuñando la zanahoria y los dedos cordial e índice de la izquierda abriendo su sexo. —Las zanahorias grandes tienen mejor sabor —le decía su madre. Martha al escogerlas las apretaba y se imaginaba recostada en la cama, con la pantaleta en los tobillos, su mano derecha empuñando la zanahoria y los dedos cordial e índice de la izquierda abriendo su sexo.Los tomates eran un entremés: “De vez en cuando es bueno variarle”, se decía; con éstos sólo se frotaba. El proceso para sacar vegetales de la despensa y llevarlos a su recámara era sencillo: esperaba a que todos se durmieran, lavaba lo que fuera a utilizar y se dirigía a su habitación, con la entrepierna ya bastante húmeda.

A los doce años descubrió los pepinos.

En casa sacudía los muebles e iba por las tortillas, en la escuela sus calificaciones eran aceptables. Martha no era bonita, pero tampoco fea; más de algún chico en la secundaria la cortejaba, pero ella los alejaba usando todos los insultos que conocía: les tenía asco. A los trece años vio en el supermercado un extraño fruto de color amarillo-naranja, con el ancho en forma de estrella. Tiró de la blusa de su madre y lo señaló. Sus pequeños pezones estaban ya erectos. —Llévame un kilo de, ¿cómo se llama esa cosa, mamá?…, por favor. —Carambola, así se llama, pero cuesta mucho. Escoge una grande o dos medianas. Fue una decepción, la gran carambola no superó a los pepinos. Ya lo había intentado con tantas cosas: nabos, apios, coles de Bruselas, elotes, lechugas orejonas, chiles habaneros, limones, calabacitas y, por supuesto, con zanahorias, plátanos, jitomates y carambolas. Por su mente alguna vez se deslizó la idea de utilizar una salchicha o una pierna de pollo, pero a los pocos segundos escupió asqueada de imaginar algún producto animal adentro de su cuerpo. El pepino era lo mejor para ella; su consistencia, superficie, forma, longitud y grosor le resultaban insuperables.

Su afición se convirtió en apego y en más de una ocasión sufrió al ver un excelente espécimen de pepino en su ensalada. Pero se tragaba las lágrimas y los comía con una falsa sonrisa, de otra forma su madre dejaría de comprarlos.

—¿Por qué estás tan triste, hija? ¿Te pasó algo en la escuela? —Sí, mami, saqué un siete —contestó cierta vez sin parar de masticar. A los quince años las hormonas bombardeaban su cuerpo; necesitaba intimar por más tiempo en sus relaciones. Fue por eso que escogió un enorme pepino e hizo uso de él durante más de dos semanas: en el día antes de cada alimento, y por la noche, lo dejaba introducido en su vagina. Al decimosexto día el color del vegetal era verde-café. “Aún me duras otra semana”, pensó esa noche y siguió utilizándolo, hasta que cinco días después reventó adentro de ella. El gran pujido de placer no se hizo esperar. Sus padres se levantaron y asustados golpearon a su puerta, forzándola para que se abriera; al no conseguirlo le gritaron angustiados: —¿Qué tienes, cariño? —¿Estás bien, primor? ¡Ábrenos! —Estoy bien…, gracias —contestó Martha, con los ojos aún entornados en blanco—, fue sólo una pesadilla… —¿Estás segura? —preguntó su madre, extrañada por aquella voz entrecortada. —Sí, ya duérmanse… Buenas noches —finalizó desdeñosa. Sus muslos se estremecían. Martha continuó intimando con otros pepinos, hasta el fatídico y placentero desenlace.  A los diecisiete años sus amigas tenían novio, iban a bailar y al cine. Ella no. “Eso no es para mí”, les decía. Precisamente por esto todos se extrañaron cuando aconteció el milagro. Martha también se asombró. Ya llevaba dos meses sin menstruar y esto era raro, pues solía ser muy regular. Así, su madre notaba que desde hacía tiempo en el bote de basura faltaban toallas femeninas manchadas… Y Martha tenía náuseas a cada rato. A los diecisiete años sus amigas tenían novio, iban a bailar y al cine. Ella no. “Eso no es para mí”, les decía. Precisamente por esto todos se extrañaron cuando aconteció el milagro. Martha también se asombró. Ya llevaba dos meses sin menstruar y esto era raro, pues solía ser muy regular. Así, su madre notaba que desde hacía tiempo en el bote de basura faltaban toallas femeninas manchadas… Y Martha tenía náuseas a cada rato.

—¡Cómo pudiste hacernos esto! —gritó fúrica su madre.

—¿Qué hicimos mal? ¡Quién fue el desgraciado! —inquirió bastante indignado el padre. —Nadie…, en verdad nadie. No sé qué me pasa —contestó con las mejillas lavadas en llanto—, debe ser un… un embarazo psicológico —dijo, recordando haber visto aquello en un programa de televisión—. ¡De verdad que no hice nada! Al día siguiente el ultrasonido confirmó que no era psicológico. —Desde mañana dejas de ir a la escuela, no quiero que cuando se te empiece a notar todos se enteren de que mi hija es una cualquiera. Y por mi cuenta voy a saber quién fue el infeliz —le espetó su padre. Martha estaba llena de dudas y teorías, así que se propuso penetrar hasta el origen del problema: sin que sus padres lo notaran comenzó a salir unas horas por las tardes para ir a la biblioteca. Pasaron más de tres semanas de intensas búsquedas, su vientre crecía desconcertantemente rápido, hasta que encontró algo relevante en un libro de biología: unos extraños casos en los cuales algunas mujeres se habían auto-embarazado. —Se llama partogénesis, papá, de seguro eso pasó conmigo. —Se ha de llamar Mario, Miguel o José Luis —replicó furioso su padre. —Créeme, muchas especies de cucarachas son partogénicas. Y hay casos, no muy documentados, de mujeres que han sufrido esto —dijo señalando su ya prominente abdomen. —Tú no eres una cucaracha, eres una desvergonzada. Por miedo a dañar el feto dejó de introducirse vegetales; se conformó frotándose jitomates. Fue al quinto mes cuando todos empezaron a asustarse: su vientre estaba creciendo tan rápido que parecía tener más de nueves meses. Apresurados fueron con un ginecólogo, el cual la auscultó concienzudamente y, con una placa de ultrasonido en las manos, les comunicó a sus padres:

—Señores, creo que ha sucedido un malentendido; lo que su hija tiene en el vientre no es producto de un embarazo, es, según los estudios, un enorme tumor que nos engañó por tener forma humanoide. Pero hay que corroborarlo con otros especialistas.

—¡Y tanto que hemos hecho sufrir a nuestra hijita, Fernando! —dijo su madre con los sentimientos de felicidad, preocupación y vergüenza revueltos. —¡Qué idiotas hemos sido! —finalizó el padre con las manos en la cara.

Martha sólo escuchaba, desconcertada, mientras el doctor explicaba, mostrando frascos con masas flotando en cloroformo, que era un caso tal vez jamás visto.

—…por otra parte el tumor ha, de alguna forma, engañado al cuerpo de su hija y así detuvo su periodo —terminó de decir el galeno, hizo unos apuntes en un block y les tendió la mano. Martha en casa comenzó a ser tratada con apapachos y consideraciones, hasta la visita a un nuevo especialista. —Esto no puede ser un tumor, es casi un hecho que su hija está embarazada. Todos pusieron un semblante muy serio. —Momento… —dijo Martha, pero su padre le lanzó una mueca que no la dejó continuar. —Debería de investigar si ella consume drogas o si su “novio” lo hacía. Aunque éste difícilmente habría podido causar tanto daño —aconsejó el doctor. —¡Radiación!, de seguro es la causa —dijo Martha rápidamente para no ser censurada. —¿Has estado en Chernobyl? Porque sólo así te creería —dijo el doctor, y Martha bajó la cabeza. —Sin embargo, no nos apresuremos, quizá fue otro agente. Genes recesivos muy, pero muy dañados podrían haber causado un feto con la evolución, las protuberancias y el comportamiento que éste presenta. Los padres de Martha, utilizando un tono grave e indiferente, no dejaban de recordarle lo decepcionados que estaban de ella, mientras su vientre se expandía y expandía. Al llegar al sexto mes las manos de Martha no podían abarcarlo; como esperanza última consultaron a otro especialista. —Sea un tumor o un bebé, si no sale del cuerpo de su hija, ella morirá. Para principios del séptimo, Martha ya no podía moverse de la cama. Sus piernas en vano intentaban sostenerla. En el quirófano la operación fue prevista para ser algo parecido a una cesárea. No pasaron más de dieciocho horas y, cuando salió del vientre de Martha, aquello empezó a llorar. —¡Doctor, esto está vivo! —dijo la enfermera. —¡Sí, ya me di cuenta! Al principio se horrorizaron, luego el horror se convirtió en sorpresa y, por último, en ternura. Martha no pudo ver a su hijo hasta pasado casi un día. Cuando al fin se lo mostraron tuvo ganas de llorar. Era un hermoso bebé de nueve kilos, pero con algunas particularidades: en vez de pelo le crecían hojas, sus brazos asemejaban ramas y sus dedos brotes, sus ojos eran de un profundo color verde oscuro, su piel —del mismo color que los ojos— era como una cáscara gruesa y lisa, y su espalda presentaba una extraña curvatura; era, sin duda, la más perfecta amalgama entre humano y pepino. —¡Qué bonito! —exclamó Martha, doblegada por el llanto, y lo abrazó. —¿Cómo se llamará tu hijo? —preguntó la enfermera. —Pepín —contestó Martha. No se retrasaron en llegar la prensa y la ciencia ofreciendo sumas millonarias. Entonces Martha y su hijo aparecieron en las portadas de las más importantes revistas del mundo, y los especialistas más renombrados los hicieron objeto de concienzudos análisis, cuyo primer resultado fue: “La estructura celular de esta mujer está conformada por elementos animales y vegetales.”  Los padres —ahora abuelos— estaban avergonzados y no dejaban de pedir disculpas a su hija; ya habían resuelto que, ante lo extraño del caso: “Pepín es un regalo de Dios.” Conclusión que se corroboraba cada vez más, gracias a los millones de dólares que ganaban a costa de él. Los padres —ahora abuelos— estaban avergonzados y no dejaban de pedir disculpas a su hija; ya habían resuelto que, ante lo extraño del caso: “Pepín es un regalo de Dios.” Conclusión que se corroboraba cada vez más, gracias a los millones de dólares que ganaban a costa de él.Martha no estaba muy segura de que su hijo fuera producto divino, por lo que hizo la penitencia de no volver a masturbarse con vegetales. Pepín, es cierto, vivió poco, no más de diez meses, pero su vida fue intensa: Al mes se le dio caminar, era travieso y solía jugar con lodo, lo cual molestaba a Martha: —¡Con la comida no se juega! —le decía. La celebridad del caso se propagó por cada rincón del país. Al segundo mes le germinó el habla y, por una semana, desquició a su madre al pronunciar las frases al revés y crear palíndromos. Aparecieron en numerosos programas de televisión de todo el mundo. Al cuarto mes le creció el saber leer y escribir, y su libro Morfología y semántica. Rompiendo los mitos de Chomsky revolucionó la lengua. El caso de un ornitorrinco que nació con alas empezó a eclipsar el caso de Pepín. Al sexto mes le brotaron hojitas en las axilas y en el pubis. Fue en este periodo que tuvo una charla con su madre y con sus abuelos; les habló de ética, de los valores, de la vida y, en forma sencilla e inductiva, los convenció —no sin usar como fuentes a diversos filósofos— de que el dinero que habían ganado debían donarlo a una causa noble; sugirió el estudio para la cura del cáncer. Así lo hicieron. La ciencia decidió canalizar todos sus recursos en el ornitorrinco alado. Al octavo mes de pronto maduró mucho y empezó a sentirse solo porque no encontraba con quién compartir su existencia. Fue a grupos para conocer mujeres, pero ellas no lo aceptaban del todo, intimidadas por su extrovertido desenvolvimiento y por la agudeza de sus bromas. También procuró los mercados, pero las pepinas le parecían más bien aburridas. Una importante firma juguetera clausuró el proyecto “Pepinluche”.  Al décimo mes, Pepín amaneció podrido. Su madre no se sorprendió mucho, ya lo esperaba; en sus últimos días estaba muy marchito. Por deseo expreso, en su carta póstuma, fue incinerado y sus cenizas se perdieron en el remolino de una taza de baño: “No quiero dar seres que sufran tanto como yo”, acotó. Al décimo mes, Pepín amaneció podrido. Su madre no se sorprendió mucho, ya lo esperaba; en sus últimos días estaba muy marchito. Por deseo expreso, en su carta póstuma, fue incinerado y sus cenizas se perdieron en el remolino de una taza de baño: “No quiero dar seres que sufran tanto como yo”, acotó.En la trivia de un periódico, la pregunta: “¿Quién fue Pepín?”, nadie pudo responderla. Martha siguió un viejo consejo de su hijo e hizo trámites para ingresar a un convento. Llevó una vida de lo más normal para una monja: vendía rompope adulterado y rezaba un padre nuestro menos de lo que ordenaba la madre superiora. Murió a los ochenta y nueve años de un paro cardiaco. La enterraron en el patio trasero del convento y su tumba recibió los mismos honores que las otras: un breve epitafio, una misa y un pequeño árbol de durazno sembrado sobre ella. Tuvieron que pasar veinticinco años para que el árbol que se sembró sobre sus restos diera frutos: unos hermosos y chillones duraznitos con manos, pies, nariz, ojos, boca y orejas, que gritaban aún más cuando las hermanas los arrancaban para comérselos.

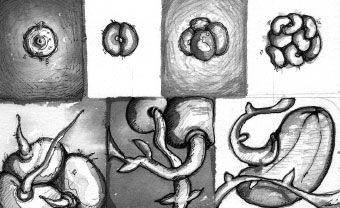

Dibujos de Said Dokins, ENAP, UNAM

|