|

I.

Bonifacio estaba seguro de que podía volar aunque tuviera los pies planos. Estaba seguro de que podía volar aunque en los partidos de basquetbol de su escuela no lograra saltar lo suficiente como para ver siquiera la canasta por encima de las cabezas de los gigantes del otro equipo. Bonifacio estaba convencido de que podía volar a pesar de todo. Y no fue una ocurrencia espontánea, como la de alguien de siete años que, sentado en su pupitre, con la palma de la mano en el cachete y el aburrimiento en los oídos, piense de pronto que le gustaría volar y, ¿por qué no?, hasta sería capaz de hacerlo con tal de escaparse del salón de clases. Nada de eso. Bonifacio, de siete años y sentado en un pupitre, con la palma de la mano en el cachete y el aburrimiento en los oídos, aquel jueves en que comenzó todo pensaba en algo muy distinto: pensaba en su padre.  La maestra quería hablar con él. Ya eran demasiados los reportes de conducta y estaba claro que la autoridad de la mamá de Bonifacio había sido superada, por lo que la maestra quiso tomar una medida drástica: llevar el caso ante el tribunal plenipotenciario del señor Rubén Torres. La maestra, por lo visto, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Bonifacio se imaginó que su padre sería capaz de castigarla también a ella, y en una de ésas hasta a la directora de la escuela. Su padre era... impredecible. Tenía cuarenta años y sólo diez expresiones con las que fomentaba la comunicación familiar, las cuales iban desde el Guarda silencio hasta el Pásame la sal, ¿quieres? Bonifacio no recordaba haberlo escuchado reír nunca, ni cuando le contó el chiste del elefante y la hormiga, que por cierto era como para tirarse al piso a revolcarse entre las carcajadas que uno iba soltando. Su padre, en lugar de reírse, se quedó muy serio, acabó de remover el café y escurrió la cucharita en el borde de la taza. Pero eso es estúpido, ¿cómo iba una hormiga a ahorcar a un elefante? ¿Esas tonterías son las que te enseñan en la escuela? La maestra quería hablar con él. Ya eran demasiados los reportes de conducta y estaba claro que la autoridad de la mamá de Bonifacio había sido superada, por lo que la maestra quiso tomar una medida drástica: llevar el caso ante el tribunal plenipotenciario del señor Rubén Torres. La maestra, por lo visto, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Bonifacio se imaginó que su padre sería capaz de castigarla también a ella, y en una de ésas hasta a la directora de la escuela. Su padre era... impredecible. Tenía cuarenta años y sólo diez expresiones con las que fomentaba la comunicación familiar, las cuales iban desde el Guarda silencio hasta el Pásame la sal, ¿quieres? Bonifacio no recordaba haberlo escuchado reír nunca, ni cuando le contó el chiste del elefante y la hormiga, que por cierto era como para tirarse al piso a revolcarse entre las carcajadas que uno iba soltando. Su padre, en lugar de reírse, se quedó muy serio, acabó de remover el café y escurrió la cucharita en el borde de la taza. Pero eso es estúpido, ¿cómo iba una hormiga a ahorcar a un elefante? ¿Esas tonterías son las que te enseñan en la escuela?

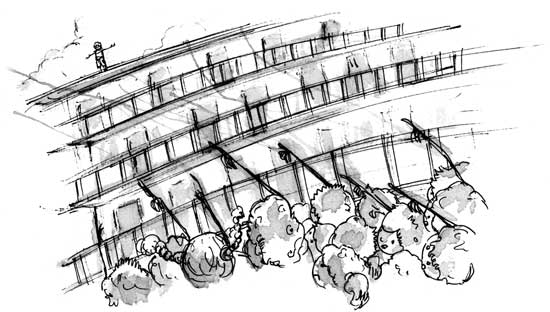

Sonó la chicharra. Los compañeros de Bonifacio corrieron a la puerta como si el salón se estuviera derrumbando, como si toda la escuela se estuviera derrumbando, aunque supieran que de ser así ya para el día siguiente los maestros la habrían reconstruido.

Bonifacio no tenía prisa. Metió el cuaderno y el lápiz en la mochila con la esperanza de que pegaran un brinco para tener que perseguirlos y volverlos a meter en la mochila, pero ahora con mayor cuidado, porque si se escapaban nuevamente habría que fabricar con muy pocos recursos una trampa especial para cuadernos y otra para lápices de dos y medio, eso sí, tomando en cuenta que...

Bonifacio, no se te olvide decirle a tu papá que quiero hablar con él.

No maestra.

Y quiero ese reporte firmado para mañana, sin excusas.

Sí maestra.

Bueno, vete ya, ¿qué esperas?, te va a dejar el transporte.

Ni el cuaderno ni el lápiz intentaron escaparse. Bonifacio cerró la mochila y, cabizbajo, salió del salón.

Era un día nublado, por eso no es de extrañar que conforme Bonifacio se fuera acercando a su casa el cielo comenzara a oscurecerse cada vez más. Recargó la frente en la ventana del autobús. Justo en ese momento cayeron las primeras gotas. Se resbalaron por el cristal, frente a la cara de Bonifacio, quien las contemplaba descender imaginando que si él fuera una gota escogería un mejor lugar para caerse. Posiblemente otra ciudad. Otro continente incluso, donde las gotas cayeran de abajo hacia arriba y donde las personas, por lo mismo, tuvieran que usar sus paraguas como canoas. Ninguna mujer usaría faldas, por obvias razones, así como tampoco los hombres usarían... Era un día nublado, por eso no es de extrañar que conforme Bonifacio se fuera acercando a su casa el cielo comenzara a oscurecerse cada vez más. Recargó la frente en la ventana del autobús. Justo en ese momento cayeron las primeras gotas. Se resbalaron por el cristal, frente a la cara de Bonifacio, quien las contemplaba descender imaginando que si él fuera una gota escogería un mejor lugar para caerse. Posiblemente otra ciudad. Otro continente incluso, donde las gotas cayeran de abajo hacia arriba y donde las personas, por lo mismo, tuvieran que usar sus paraguas como canoas. Ninguna mujer usaría faldas, por obvias razones, así como tampoco los hombres usarían...

El autobús escolar se detuvo. La tormenta había alcanzado el estruendo: los racimos de gotas rebotaban en los zapatos de Bonifacio, quien, a pesar de haberse cubierto la cabeza con la mochila, prefirió no correr a la puerta de su casa. Si de todos modos su padre lo iba a emparedar en la recámara, justo detrás del póster del F-18 Hornet que estaba despegando de un portaviones, ¿qué necesidad había de apresurarse? Con un estornudo de suerte y le daba pulmonía, lo cual postergaría indefinidamente cualquier castigo. El autobús arrancó a ciegas y pasó muy cerca de un coche que se encontraba estacionado en la banqueta.

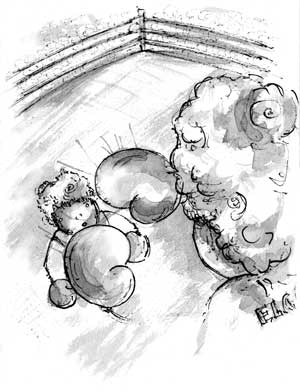

Bonifacio, enredado en una maraña de lluvia, llegó hasta la puerta de su casa, miró el coche estacionado en la banqueta y cerró los ojos. Que el coche estuviera allí sólo podía significar una cosa: que el padre de Bonifacio, contra todas las probabilidades, había salido temprano del trabajo. Los jueves su mamá se iba a comer con sus amigas, por lo que el ring se iba a quedar sin árbitro. No habría nadie para tirar la toalla cuando las cosas se salieran de control. Bonifacio obligó a su cerebro a que le diera una gran idea, de ésas que sacan de apuros a los personajes de las caricaturas. En eeesta esquinaa, con apenas cuarenta y tres kilos de huesooos, el retador Bonifacio "el Enclenqueee" Torres. No hay aplausos. Una que otra rechifla y basta. En eeesta ooootra, con noventa kilos, el actual poseedor del cinturón de oro: el único, el mejor, el indiscutible, el padre de Bonifacio: Rubén "el Castigadoooor" Torres. Ahora sí, los aplausos y la ola. Chiquitibún etcétera. Bonifacio obligó a su cerebro a que le diera una gran idea, pero al parecer su cerebro se había encogido por los nervios, como la sombra del ratón ante la luminosidad de los ojos del gato. Bonifacio, enredado en una maraña de lluvia, llegó hasta la puerta de su casa, miró el coche estacionado en la banqueta y cerró los ojos. Que el coche estuviera allí sólo podía significar una cosa: que el padre de Bonifacio, contra todas las probabilidades, había salido temprano del trabajo. Los jueves su mamá se iba a comer con sus amigas, por lo que el ring se iba a quedar sin árbitro. No habría nadie para tirar la toalla cuando las cosas se salieran de control. Bonifacio obligó a su cerebro a que le diera una gran idea, de ésas que sacan de apuros a los personajes de las caricaturas. En eeesta esquinaa, con apenas cuarenta y tres kilos de huesooos, el retador Bonifacio "el Enclenqueee" Torres. No hay aplausos. Una que otra rechifla y basta. En eeesta ooootra, con noventa kilos, el actual poseedor del cinturón de oro: el único, el mejor, el indiscutible, el padre de Bonifacio: Rubén "el Castigadoooor" Torres. Ahora sí, los aplausos y la ola. Chiquitibún etcétera. Bonifacio obligó a su cerebro a que le diera una gran idea, pero al parecer su cerebro se había encogido por los nervios, como la sombra del ratón ante la luminosidad de los ojos del gato.

Inevitable. Ineludible. Ineluctable. Indefectible. Incubadora. Indeciso, Bonifacio abrió los ojos y metió la llave en la cerradura.

Un relámpago estalló en el cielo de la tarde y reverberó en el pecho de Bonifacio, a quien los relámpagos, la oscuridad y las puertas que rechinan lo ponían sumamente nervioso.

Y sí, por desgracia la puerta de la entrada rechinó como un ataúd. Bonifacio no tenía la certeza de que los ataúdes rechinaran al ser abiertos por sus habitantes, pero el miedo lo obligaba a hacer ese tipo de asociaciones. Incluso unos cuantos murciélagos salieron volando de su cerebro en cuanto abrió la puerta.

¿Papá?

La tormenta no dejaba pasar mucha luz hacia el interior de la casa, por lo que Bonifacio apeló a la luz eléctrica.

¿Papá?

No había ningún ruido adentro. Bonifacio supuso que su padre estaría trabajando en el estudio, de modo que se encaminó en esa dirección. Sus pisadas encharcadas fueron haciendo lop lop lop por las escaleras y luego por el pasillo.

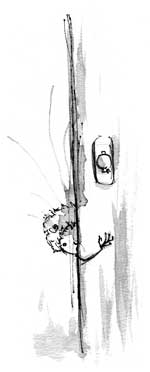

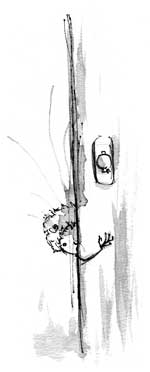

Una luz tenue salía del estudio. La puerta se encontraba emparejada y Bonifacio en un dilema: si interrumpía a su padre el regaño sería doble, pero si se esperaba hasta la noche para decirle que la maestra quería hablar con él, el regaño sería triple por no habérselo dicho antes. Bonifacio hizo lop lop lop en círculos frente a la puerta. ¿Y si se asomaba al estudio? Si veía a su padre muy ocupado, lo dejaría en paz por una hora o algo así, ya después insistiría de nuevo. Si no estaba muy ocupado, pues, pues ni modo y a rezar como su madre le había dicho que hiciera ante una situación difícil. Padre nuestro. No. No le gustó cómo empezaba aquel asunto de los rezos. Una luz tenue salía del estudio. La puerta se encontraba emparejada y Bonifacio en un dilema: si interrumpía a su padre el regaño sería doble, pero si se esperaba hasta la noche para decirle que la maestra quería hablar con él, el regaño sería triple por no habérselo dicho antes. Bonifacio hizo lop lop lop en círculos frente a la puerta. ¿Y si se asomaba al estudio? Si veía a su padre muy ocupado, lo dejaría en paz por una hora o algo así, ya después insistiría de nuevo. Si no estaba muy ocupado, pues, pues ni modo y a rezar como su madre le había dicho que hiciera ante una situación difícil. Padre nuestro. No. No le gustó cómo empezaba aquel asunto de los rezos.

Bonifacio asomó la cabeza con cuidado: primero un ojo y después el otro, muy profesional, como todo un espía, atento a cualquier indicio de peligro. No se veía a nadie en el escritorio, por lo que la cabeza y la mirada de Bonifacio siguieron con el avance: el librero, el círculo de luz de la lámpara, la lámpara, unos calcetines, ¿unos calcetines?, el perchero con un saco gris, los diplomas en la pared, la colección de Quijotes hechos con distintos materiales, unos zapatos, ¿unos zapatos?, la mesa de ajedrez, la ventana abierta, documentos desperdigados y a Bonifacio de repente se le amontonó el aliento en los pulmones: vio a su padre. Estaba flotando en un rincón del estudio. Era imposible. Bonifacio sacó la cabeza a toda velocidad. Su corazón tamborileaba un ritmo africano, de los más movidos, de ésos donde la gente se contorsiona alrededor de una fogata y grita con desesperación que no entiende la letra. Loploplop hacia atrás, contra la pared. Era imposible. ¿Su padre sabía volar? Pero si ni siquiera sabía reír. Sería absurdo, ridículo, una tontería. ¿Por qué cómo cuándo dónde? Nunca había tenido tantas ganas de hablar con su padre como en ese momento. Sin embargo, sería imposible hablar con él: si se enteraba de que Bonifacio había estado espiándolo, el regaño sería cuádruple, quíntuple, míluple. ¿De verdad había visto lo que había visto? Su mamá definitivamente no le iba a creer nada. No sería la primera vez que lo acusara de fantasioso. Bonifacio tenía que estar bien seguro. Lop. Lop. Lop. Hacia adelante. Una última mirada y ya. Rapidito.

Asomó por segunda ocasión la cabeza. Su padre seguía flotando en un rincón del estudio. Gracias a que éste se encontraba de espaldas, Bonifacio decidió quedarse unos segundos más para fijarse en algunos detalles: los pies descalzos como a un metro de la alfombra; las manos y el cuerpo relajados, evidencia de una profunda concentración de la mente; los claroscuros en la camisa blanca; el ligero pendular del cuerpo, luchando contra las leyes de la gravedad, y, sobre todo, la cuerda. Bonifacio notó que su padre, como una medida de seguridad para no andar rebotando contra las paredes o para no salirse volando por la ventana abierta, se había amarrado a una de la vigas del techo. Estaba bien sujeto por el cuello para evitar cualquier accidente. Era una imagen asombrosa. Bonifacio aún llevaba la boca abierta cuando cerró la puerta de su cuarto. Tomó asiento en la orilla de la cama y contempló embobado el póster del F-18. El avión parecía un aparato burdo, digno de cavernícolas. En el futuro, señores, los aviones pasarían de moda: el hombre podía volar. Al menos, su padre sí que podía.

Bonifacio desplegó una sonrisa larga: su padre podía volar.

II.

¿En serio te dijo eso? La señora Daniela Torres asintió y se quitó una lágrima de encima. Eso mismo me dijo, dijo, por si le quedaba alguna duda al respecto a su comadre. Qué bárbaro, qué maduro. La comadre tomó otra galleta y la sumergió en el café. ¿Y entonces no lloró nada cuando le dijiste que su papá se había ido al cielo? Nada nada, nadita ¿tú crees?, nada más se quedó muy serio y fue cuando me dijo que lo iba a extrañar. Qué bárbaro, en serio amiga, ya quisiera yo que mi Luisito fuera tan maduro. Pues sí, comadre, yo creo fue la educación que le dimos, ya ves que Rubén y yo siempre hemos sido muy estrictos, pero sin pasarnos de la raya, claro. Claro. La señora Daniela Torres se quitó otra lágrima de encima. Ay mi Rubén, mi pobre Rubén. Sí, pobre. La comadre sumergió otra galleta. ¿Y qué vas a hacer ahora, amiga? La señora Daniela Torres se quitó un suspiro de adentro. Ay, no sé, comadre. ¿No tenían ahorritos o un seguro o algo? No, ¿tú crees?, y ya se me viene encima la colegiatura. Chin, qué mala onda, yo te ayudaría pero ya sabes que ahorita con lo de las mensualidades del carro ando bien presionada. Sí, ya sé, no te preocupes. La comadre tomó la última galleta del plato y la sumergió en el café ladeando la taza. Oye amiga, ¿y por qué no trabajas? Sí, ya lo había pensado, lo que me da cosa es dejar tanto tiempo solo a Bonifacio. De eso no te preocupes, ya está grandecito y además es muy maduro, ¿qué no? La señora Daniela Torres se quitó otro suspiro de adentro y lo dejó, como un hueso de aceituna, sobre la mesa. Ay, mi pobre Bonifacio. La comadre sumergió la mirada en la taza: sus ojos no pudieron humedecerse, entre otras muchas razones, porque ya no quedaba café.

III. III.

Bonifacio miraba por la ventana de su cuarto el cielo nocturno. Había tres estrellas alineadas en el fondo de la noche, como botones que al desabrocharse dejarían ver la desnudez del nuevo día. Bonifacio recargó los codos en el alféizar de la ventana y apoyó los cachetes en las palmas de las manos: a pesar de la invitación que le hacía el firmamento a darle vuelo a la ensoñación, Bonifacio pensaba en algo más terrenal: pensaba en cuerdas. O, mejor dicho, pensaba en los nudos en las cuerdas, en la facilidad con que podían deshacerse. Había pasado toda la tarde anudando una agujeta que había sacado de uno de sus tenis. Los nudos se fueron encimando sobre la agujeta, uno tras otro, hasta que la agujeta misma se convirtió en un gran nudo gordiano. Bonifacio no alcanzaba a comprender cómo alguien con la edad y la experiencia de su padre no hubiera sido capaz de hacer un buen nudo que lo previniera contra los riesgos de naufragar en cielo abierto. A menos que... Bonifacio se alejó de la ventana y se quedó muy serio contemplando la pelota de nudos que se encontraba tirada en el piso. A menos que su padre no hubiera hecho el nudo tan fuerte como debiera. Adrede. ¿Y si su padre se había escapado? ¿Pero de quién? ¿Y por qué así? ¿No hubiera sido mejor salirse por la puerta en lugar de hacer una salida tan aparatosa como salirse volando por la ventana del estudio? ¿Se quiso escapar de su esposa? ¿Se quiso escapar de él, de su único hijo, de Bonifacio? ¿Pero por qué, qué le habían hecho como para que quisiera fugarse lo más lejos posible?

¿Boni? El taconeo subió por las escaleras. ¿Boni, estás allá arriba? La señora Daniela Torres entró a los pocos segundos en la recámara. ¿Qué pasó, por qué no te comiste los sándwiches que te dejé en la mesa? Le dio un beso en la frente y luego se lo quitó con el pulgar, como si temiera que algunos besos se volvieran permanentes.

Se me olvidó.

¿Cómo que se te olvidó? A uno no se le olvida comer. Supongo que también se te olvidó hacer la tarea, ¿no?

¿Cuál tarea? Si hoy no me dejaron, mamá.

¿Me lo juras? Mira que ya no quiero más reportes de conducta, eh.

Bonifacio asintió. La señora Daniela Torres se quitó los aretes y se masajeó los lóbulos de las orejas.

Bájate a cenar, ahorita te caliento los sándwiches, que ya han de estar todos tiesos...

¿Mamá?

Bonifacio había recogido la pelota de nudos del piso.

¿Qué pasó, mi vida?

¿Me parezco a mi papá?

La señora Daniela Torres movió las cejas con una gracia extraordinaria: primero hacia arriba, enarbolando una expresión de sorpresa, y luego hacia abajo, en el ángulo exacto de un ceño que se formaría al escuchar una pregunta de una esfinge de siete años.

¿Quieres saber la verdad?

Bonifacio asintió.

Eres igualito.

¿En qué?

En todo, en la forma de mirar, en la manera en que caminas, en tus remolinos en el cabello, pero, sobre todo, en lo preguntón...

La señora Daniela Torres le pellizcó la nariz, sonriente, y salió de la recámara.

Bonifacio se quedó contemplando la pelota de nudos. Se le figuró que así estaba su cabeza: llena de dudas y preguntas con forma de nudos. ¿El parecerse tanto a su padre implicaría...? ¿Sería posible que...? ¿Por qué no? A lo mejor su padre se iba a esperar a que Bonifacio cumpliera dieciocho años para ponerlo al tanto del secreto familiar: los Torres eran unos voladores empedernidos. Bonifacio se emocionó sólo de imaginarse la escena: su padre, tan serio como siempre, en el escritorio, invitando a Bonifacio a tomar asiento. Escucha, hijo, hay algo que todavía no sabes sobre nuestra familia, aunque supongo que ya te has dado cuenta de que tienes un talento inexplicable, ¿verdad que sí? ¿No te ha pasado que cuando te enojas te pegas en la cabeza con el techo?, ¿no te ha pasado que a veces despiertas en la copa de algún árbol?, ¿verdad que sí? Bonifacio se acariciaría su espesa barba, ¿por qué no?, y bien espesa, como de vikingo, antes de contestar: Es cierto, papá, me han pasado cosas muy raras. Y a continuación los dos se reirían de las anécdotas de Bonifacio.

¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué su padre no le dijo a Bonifacio lo de su talento antes de irse? ¿Regresaría cuando Bonifacio fuera mayor? ¿Algo lo obligó a irse antes de tiempo? ¿Qué? ¿Su padre estaba en problemas?

Bonifacio, entre bocado y bocado de sándwich, planeaba una pequeña excursión para resolver el misterio: iría a buscar a su padre. Sí señor. Así tuviera que buscar detrás de cada nube y de cada avión que se le atravesara, lo encontraría. Claro que sí.

IV.

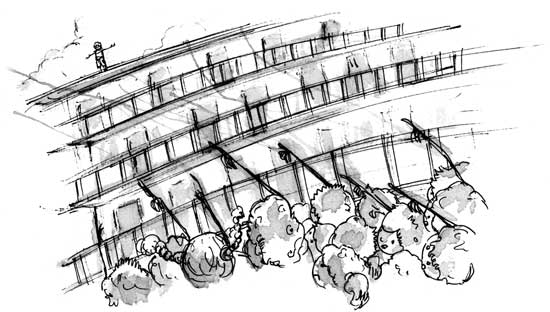

En la escuela se corrió la voz de inmediato: Bonifacio sabía volar. Los grupos de niños que estaban desperdigados en las canchas fueron corriendo por turnos, según se iban enterando, hacia el patio central de la escuela. La fila de la cooperativa se deshizo rápidamente, para sorpresa del encargado, quien asomó la cabeza por la ventanilla del quiosco para ver qué pasaba. Los maestros interrumpieron las conversaciones y miraron anonadados cómo la horda de niños acudía al patio central como si hubiera una ceremonia de gran importancia que nadie, al menos nadie del personal académico, había organizado. Un niño de primero se tropezó y su lonchera salió disparada unos metros más adelante. El niño ni siquiera se molestó en buscarla. Se puso de pie y siguió corriendo junto con sus compañeros.

Los maestros creyeron que era deber de alguien hablar en un evento tan inusual, así que fueron en busca de la directora. Mientras, el patio se iba llenando con todos los alumnos de la primaria. Los cuchicheos iban y venían por entre las filas. ¿Quién te dijo? A mí me dijo Marcos que le dijo Susana, la de tercero, que Bonifacio le había dicho a Luis, el de segundo, sí lo conoces, ¿no?, el flaquito de lentes. Ese tipo de cuchicheos.

El micrófono emitió un chillido. La directora lo golpeó un par de veces y luego del ProbandoProbando le entró de lleno al prólogo de su discurso: ¡Distancia por tiempos, ya! Los cuchicheos cesaron al instante y las filas se reacomodaron para darle cabida a los brazos extendidos de los alumnos. ¡Uno... dos... tres...! Los brazos subían y bajaban con una disciplina marcial. La directora, entre una y otra orden, cubría el micrófono con una mano y hablaba en voz baja con los maestros que se hallaban a su alrededor. Nadie era capaz de explicarle el motivo de la reunión: Los niños se volvieron locos, señora directora, debe ser alguna epidemia que se trajeron de las vacaciones.

De pronto, una oleada de exclamaciones fue surgiendo de entre las filas de alumnos. Los índices apuntaron hacia arriba. La directora se dio la media vuelta. De pie en la cornisa de la azotea Bonifacio, muy sonriente, miraba a su público. El edificio de la escuela era de tres pisos, de manera que fue perfectamente comprensible que la directora se desmayara con todo y micrófono. Plaf, sonó el costalazo en las bocinas, lo que hizo reír a varios niños de quinto y sexto. Quien no se rió, en lo absoluto, fue la maestra de Bonifacio: se le figuró que todos los reportes de conducta habían sido los peldaños que condujeron a Bonifacio hasta la azotea, así que a todo correr se internó en el edificio, reprochándose haber sido tan dura con él. ¿Qué había de malo con ser distraído?, ¿qué había de malo en tener un poco de imaginación como para encontrar más interesante el techo que la clase?, ¿eso ameritaba una sucesión interminable de reportes de conducta?, se preguntaba la maestra al subir las escaleras. Se había quitado los tacones para ganar velocidad.

Bonifacio, de pie en la cornisa de la azotea, con el viento enredado entre los dedos, estaba seguro de que podía volar aunque tuviera los pies planos. Estaba seguro de que podía volar aunque en los partidos de basquetbol de su escuela no lograra saltar lo suficiente como para ver siquiera la canasta por encima de las cabezas de los gigantes del otro equipo. Bonifacio estaba convencido de que podía volar a pesar de todo: fue un regalo, el mejor, que le dejó su padre. El viento engrosó entre sus dedos hasta sentirse como cuerdas. Abajo los gritos de los maestros cubrían el silencio de los alumnos. Bonifacio abrió los brazos y miró hacia arriba, hacia el cielo, hacia las nubes. Cerró las manos con fuerza y apresó al viento. Al instante su cuerpo fue sacudido por las corrientes de aire que serpenteaban en todas direcciones.

La maestra se había roto dos uñas en el tropiezo que estaba escondido en las escaleras, pero aun así alcanzó a llegar a tiempo. Llegó a tiempo de ver cómo Bonifacio se colgaba del viento y flotaba sobre la cornisa. Sobre el patio de la escuela. Sobre los árboles. Sobre la colonia. Sobre la ciudad y sobre la sospecha de que jamás encontraría a su padre.

Ese día se suspendieron las clases en la escuela. La directora, una vez que le hubo pasado el ataque de nervios, convocó a los maestros a una reunión urgente: no tenía ni la más remota idea de cómo explicarle a la señora Daniela Torres lo que había pasado con su hijo. Un maestro externó la preocupación de que la escuela pudiera desprestigiarse. Otro maestro sugirió que guardaran el secreto: ¿Cuál Bonifacio? Una maestra pidió ser la encargada de organizar una ceremonia anual en honor a Bonifacio: se tocaría el himno nacional, algunos niños recitarían poemas, otros pronunciarían discursos conmovedores, los de primero soltarían cartitas amarradas a globos para mandarle mensajes a Bonifacio, etcétera, todo muy emotivo.

La directora presentó su renuncia.

|

La maestra quería hablar con él. Ya eran demasiados los reportes de conducta y estaba claro que la autoridad de la mamá de Bonifacio había sido superada, por lo que la maestra quiso tomar una medida drástica: llevar el caso ante el tribunal plenipotenciario del señor Rubén Torres. La maestra, por lo visto, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Bonifacio se imaginó que su padre sería capaz de castigarla también a ella, y en una de ésas hasta a la directora de la escuela. Su padre era... impredecible. Tenía cuarenta años y sólo diez expresiones con las que fomentaba la comunicación familiar, las cuales iban desde el Guarda silencio hasta el Pásame la sal, ¿quieres? Bonifacio no recordaba haberlo escuchado reír nunca, ni cuando le contó el chiste del elefante y la hormiga, que por cierto era como para tirarse al piso a revolcarse entre las carcajadas que uno iba soltando. Su padre, en lugar de reírse, se quedó muy serio, acabó de remover el café y escurrió la cucharita en el borde de la taza. Pero eso es estúpido, ¿cómo iba una hormiga a ahorcar a un elefante? ¿Esas tonterías son las que te enseñan en la escuela?

La maestra quería hablar con él. Ya eran demasiados los reportes de conducta y estaba claro que la autoridad de la mamá de Bonifacio había sido superada, por lo que la maestra quiso tomar una medida drástica: llevar el caso ante el tribunal plenipotenciario del señor Rubén Torres. La maestra, por lo visto, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Bonifacio se imaginó que su padre sería capaz de castigarla también a ella, y en una de ésas hasta a la directora de la escuela. Su padre era... impredecible. Tenía cuarenta años y sólo diez expresiones con las que fomentaba la comunicación familiar, las cuales iban desde el Guarda silencio hasta el Pásame la sal, ¿quieres? Bonifacio no recordaba haberlo escuchado reír nunca, ni cuando le contó el chiste del elefante y la hormiga, que por cierto era como para tirarse al piso a revolcarse entre las carcajadas que uno iba soltando. Su padre, en lugar de reírse, se quedó muy serio, acabó de remover el café y escurrió la cucharita en el borde de la taza. Pero eso es estúpido, ¿cómo iba una hormiga a ahorcar a un elefante? ¿Esas tonterías son las que te enseñan en la escuela?

Era un día nublado, por eso no es de extrañar que conforme Bonifacio se fuera acercando a su casa el cielo comenzara a oscurecerse cada vez más. Recargó la frente en la ventana del autobús. Justo en ese momento cayeron las primeras gotas. Se resbalaron por el cristal, frente a la cara de Bonifacio, quien las contemplaba descender imaginando que si él fuera una gota escogería un mejor lugar para caerse. Posiblemente otra ciudad. Otro continente incluso, donde las gotas cayeran de abajo hacia arriba y donde las personas, por lo mismo, tuvieran que usar sus paraguas como canoas. Ninguna mujer usaría faldas, por obvias razones, así como tampoco los hombres usarían...

Era un día nublado, por eso no es de extrañar que conforme Bonifacio se fuera acercando a su casa el cielo comenzara a oscurecerse cada vez más. Recargó la frente en la ventana del autobús. Justo en ese momento cayeron las primeras gotas. Se resbalaron por el cristal, frente a la cara de Bonifacio, quien las contemplaba descender imaginando que si él fuera una gota escogería un mejor lugar para caerse. Posiblemente otra ciudad. Otro continente incluso, donde las gotas cayeran de abajo hacia arriba y donde las personas, por lo mismo, tuvieran que usar sus paraguas como canoas. Ninguna mujer usaría faldas, por obvias razones, así como tampoco los hombres usarían... Bonifacio, enredado en una maraña de lluvia, llegó hasta la puerta de su casa, miró el coche estacionado en la banqueta y cerró los ojos. Que el coche estuviera allí sólo podía significar una cosa: que el padre de Bonifacio, contra todas las probabilidades, había salido temprano del trabajo. Los jueves su mamá se iba a comer con sus amigas, por lo que el ring se iba a quedar sin árbitro. No habría nadie para tirar la toalla cuando las cosas se salieran de control. Bonifacio obligó a su cerebro a que le diera una gran idea, de ésas que sacan de apuros a los personajes de las caricaturas. En eeesta esquinaa, con apenas cuarenta y tres kilos de huesooos, el retador Bonifacio "el Enclenqueee" Torres. No hay aplausos. Una que otra rechifla y basta. En eeesta ooootra, con noventa kilos, el actual poseedor del cinturón de oro: el único, el mejor, el indiscutible, el padre de Bonifacio: Rubén "el Castigadoooor" Torres. Ahora sí, los aplausos y la ola. Chiquitibún etcétera. Bonifacio obligó a su cerebro a que le diera una gran idea, pero al parecer su cerebro se había encogido por los nervios, como la sombra del ratón ante la luminosidad de los ojos del gato.

Bonifacio, enredado en una maraña de lluvia, llegó hasta la puerta de su casa, miró el coche estacionado en la banqueta y cerró los ojos. Que el coche estuviera allí sólo podía significar una cosa: que el padre de Bonifacio, contra todas las probabilidades, había salido temprano del trabajo. Los jueves su mamá se iba a comer con sus amigas, por lo que el ring se iba a quedar sin árbitro. No habría nadie para tirar la toalla cuando las cosas se salieran de control. Bonifacio obligó a su cerebro a que le diera una gran idea, de ésas que sacan de apuros a los personajes de las caricaturas. En eeesta esquinaa, con apenas cuarenta y tres kilos de huesooos, el retador Bonifacio "el Enclenqueee" Torres. No hay aplausos. Una que otra rechifla y basta. En eeesta ooootra, con noventa kilos, el actual poseedor del cinturón de oro: el único, el mejor, el indiscutible, el padre de Bonifacio: Rubén "el Castigadoooor" Torres. Ahora sí, los aplausos y la ola. Chiquitibún etcétera. Bonifacio obligó a su cerebro a que le diera una gran idea, pero al parecer su cerebro se había encogido por los nervios, como la sombra del ratón ante la luminosidad de los ojos del gato. Una luz tenue salía del estudio. La puerta se encontraba emparejada y Bonifacio en un dilema: si interrumpía a su padre el regaño sería doble, pero si se esperaba hasta la noche para decirle que la maestra quería hablar con él, el regaño sería triple por no habérselo dicho antes. Bonifacio hizo lop lop lop en círculos frente a la puerta. ¿Y si se asomaba al estudio? Si veía a su padre muy ocupado, lo dejaría en paz por una hora o algo así, ya después insistiría de nuevo. Si no estaba muy ocupado, pues, pues ni modo y a rezar como su madre le había dicho que hiciera ante una situación difícil. Padre nuestro. No. No le gustó cómo empezaba aquel asunto de los rezos.

Una luz tenue salía del estudio. La puerta se encontraba emparejada y Bonifacio en un dilema: si interrumpía a su padre el regaño sería doble, pero si se esperaba hasta la noche para decirle que la maestra quería hablar con él, el regaño sería triple por no habérselo dicho antes. Bonifacio hizo lop lop lop en círculos frente a la puerta. ¿Y si se asomaba al estudio? Si veía a su padre muy ocupado, lo dejaría en paz por una hora o algo así, ya después insistiría de nuevo. Si no estaba muy ocupado, pues, pues ni modo y a rezar como su madre le había dicho que hiciera ante una situación difícil. Padre nuestro. No. No le gustó cómo empezaba aquel asunto de los rezos.

III.

III.