|

Su cabello crece desmesuradamente. Contrario a experiencias pasadas, descarta cualquier tipo de efecto visual, no es una sombra o la cola de un animal; crece, y lo hace rápidamente. Lo observa rebasar el nivel de su hombro y comienza a considerar las posibilidades de que la estática cargada en su cabeza haya sobrepasado el nivel normal desatando una reacción inusual en su cuero cabelludo. Sospechaba del suéter tejido por la abuela, de alguna forma se veía… “sobrecargable”. Eso, aunado al hecho de quitárselo en medio de la noche, debería ser una combinación peligrosa. Aquellas noches invernales solía dormir largo tiempo cuando las acompañaba de un suéter, pero últimamente, con el nuevo colchón, se levanta a mitad de la noche de malas y acalorada. Su cabello crece desmesuradamente. Contrario a experiencias pasadas, descarta cualquier tipo de efecto visual, no es una sombra o la cola de un animal; crece, y lo hace rápidamente. Lo observa rebasar el nivel de su hombro y comienza a considerar las posibilidades de que la estática cargada en su cabeza haya sobrepasado el nivel normal desatando una reacción inusual en su cuero cabelludo. Sospechaba del suéter tejido por la abuela, de alguna forma se veía… “sobrecargable”. Eso, aunado al hecho de quitárselo en medio de la noche, debería ser una combinación peligrosa. Aquellas noches invernales solía dormir largo tiempo cuando las acompañaba de un suéter, pero últimamente, con el nuevo colchón, se levanta a mitad de la noche de malas y acalorada.

Recargada de espaldas contra la cabecera lo ve arremolinarse en sus manos, desenrollarse hasta las rodillas y cruzar inalterable por encima de los dedos de los pies. Sin hacer mueca alguna, le mira sobrepasar el límite de su cama. Intenta recogerlo antes de que toque el piso, se avienta sobre él y lo junta con ayuda de cada extremidad disponible en la medida que la elasticidad se lo permite. Debido a los años de práctica asistiendo a variadas celebraciones de sus coetáneos, tiene la dinámica dominada. Lleva el récord de mayor número de dulces recolectados en una posada. Aun así, el cabello escapa: crece hasta desbordarse de los brazos de Lucía y luego crece un poco más.

Panza abajo sigue la pesada trayectoria de los remolinos negros. Ve la cara de terror en una de sus muñecas, aquellos ojos de vidrio se clavan suplicantes en los suyos. Juanita Pérez tiene fama de angustiarse con facilidad: cuando la pequeña duerme fuera de casa, invariablemente corre una discreta lágrima por sus chapas coloradas. Lleva años en la familia; heredada de su madre, siempre ha tenido un lugar privilegiado sobre el baúl. Sin embargo, en esta ocasión no es la única consternada… desde el mueble de enfrente, todo tipo de figuras se asoman temerosas a través del borde azulado de madera. Grandes “pescadores de salmón” con afelpado hocico, revestidos de temas hollywoodenses, diversos “perseguidores de carros” y ciertos felinos tanto salvajes como domesticados se alían e idean un plan para protegerse del invasor rastrero. Consiguen apilar a los pequeños formando una especie de trinchera. Algunos la detienen, el resto planea una táctica ofensiva. Sedosa e implacable avanza la cabellera rodeando la afortunada barrera, al tiempo en que los atacantes se lanzan sobre los pliegues de queratina siendo arrastrados lejos de las “Tierras del Baúl”. A la cabeza, un ninja de felpa domina una sección de caireles y los encamina hacia un nuevo destino.

Del otro lado del cuarto se vivía la batalla de forma distinta. Cual tsunami se aproxima la cabellera al escritorio. Una sombra gigantesca es augurio de desastre para un joven vaso cristalino lleno de agua que había entablado amistad con los cuadernos de Lucía. Éstos se despiden cortésmente del novato; bien saben: un cuaderno mojado es inservible y serían despachados en poco tiempo. Han despedido así a otros compañeros. El golpe de la sombra arrasa con un estuche mal cerrado sobre el escritorio provocando la grave lesión de un par de colores y la valiente respuesta de unas tijeras todavía en recuperación de la última “Batalla de Pegamento” en la escuela. El vaso rueda sobre los cuadernos hasta el borde del mueble donde es arrinconado por una “ola ascendente”. Vacío, sin agua, mas no por haber inflamado las hojas de los cuadernos con su contenido… Sobre aquella “ola ascendente” va el osito ninja mojado. Tan sólo cae una gota dentro del triángulo que Lucía trazó para su clase de matemáticas. Más de un suspiro de alivio se deja salir, incluyendo el de la niña que observa desde la lejanía.

Aparentemente sin esfuerzo, el desordenado cabello llega a las paredes de la habitación. Abriéndose camino con destreza de enredadera, avanza torcidamente, recorre cada recoveco hasta toparse con el techo, de donde cae lentamente imitando la firme picada de una cascada.

Pronto desaparece la recámara para convertirse en una especie de selva negra. Entre los cabellos consiguen colarse un par de rayos de luz, pocos, considerando el reciente despunte del sol. Afortunadamente, los temores de Lucía “van más allá del miedo a la oscuridad” y transforma aquella lúgubre inmensidad en un mundo mágico lleno de lugares inexplorados. No tarda en colgarse de los resistentes mechones cual si fueran lianas y desplazarse de claro en claro con sorprendente agilidad. Como era de suponerse, de tantas idas y venidas, hace de su negra cabellera un nudo gigantesco.

—¡Auch! —dice la pequeña, obedeciendo aquella vieja costumbre de empática procedencia, pues no siente dolor; al contrario, visualiza en aquella masa informe una montaña cuyo pico oculta un misterio que espera ser develado. Corre ayudándose de piernas y manos, la mirada fija en su próximo objetivo. Salta, brinca con desatino, pues de tan precipitado actuar cae enredándose en sus rizos. Sin embargo, pese a las condiciones, encontró aquella “cama de pelo” muy confortable; acaso más que el nuevo colchón.

—Ese colchón tiene tabiques en vez de resortes. Quizá ahí está la clave, quizá en vez de plumas de pato o de ganso, las almohadas deberían rellenarse de cabello… quizá —de pronto recuerda a su maestra contándoles aquellas costumbres de la Segunda Guerra: hombres transformados en cojines y jabón. —Quizá no —reflexiona—. Me agrada esa palabra: quizá.

Agotada, decide relajarse en vez de forcejear y, tranquilamente, pensar en una salida de semejante embrollo. A lo lejos ve sus puntas rompiendo contra el nudo montañoso. Desvían su curso como el que se estampa en un vidrio y continúa hacia otro rumbo esperando haber pasado inadvertido. Una figura pachoncita y con chacos llega rodando avante y se posiciona del mando. Lleva amarrado al brazo otros extremos de la cabellera. Tomando postura de aguja, comienza a colarse entre las estructuras de cabello ya formadas haciendo una especie de tejido. El paisaje se va transformando: valles con textura de bufanda, montañas más parecidas a una bola de estambre. Sin embargo, predomina la enredada selva negra.

—Quizá, quizá, quizá…—repite mientras observa al viejo peluche sin acabar de comprender sus hazañas. Siempre presente, siempre de lejos.

—Hola —resuena una potente voz cerca de ella.

—¿Hola? —piensa—. ¿Vendrá de la calle? ¿Estaré cerca de la ventana? Sería alguien con voz de corneta saludando a un conocido que se topó en el camino. Quizá me estén buscando. ¿Iré? Aunque a estas horas la gente duerme, como papá y mamá. ¿Habrán despertado ya? Seguro escuché mal… quizá imagino cosas.

Llega a su memoria la cara de Rodrigo. Lo imagina quejándose de sus elucubraciones, siempre acompañadas de un “quizá”. Él acostumbraba emplear esa palabra pero dejó de usarla cuando Lucía se la apropió.

—Hola, aquí abajo —vuelve a escuchar.

Mueve la cabeza con ahínco buscando cualquier tipo de anomalía a la altura de los pies. Después de la caída ha quedado un poco desorientada; existe la posibilidad de que sus pies no se encuentren abajo, sino ¿…arriba?

—No, tu otro abajo —la voz, más definida, podría compararse con una infantil.

Esta vez poco a poco, desconfiando de lo inusual del origen del hablante, levanta la cabeza y lo ve. Es un niño, o eso parecía. Lo ve con dificultad a través de los cabellos que están en torno a ella.

—¿Quién eres tú? —pregunta Lucía.

—¡Mírate! —ríe el niño—. Estás toda enredada.

—En vez de reírte, deberías ayudarme —dice Lucía ofendida, sin dejar de cuestionarse sobre la naturaleza del pequeño—. ¿Cómo entraste a mi cuarto?

Ríe el niño nuevamente y corre a gran velocidad rodeando a Lucía. Desafía al sentido común con una actitud omnipresente, se comporta cual ráfaga de aire colándose entre los espacios. A su paso, roza los cabellos con la mano produciendo un sonido agradable, pero irreconocible. Jamás, en sus años de vida, ha escuchado semejante combinación de acordes. Un despliegue de armónicos la envuelve despertando gran curiosidad en ella.

—Enséñame, vamos, ¿cómo lo haces?—, insiste la pequeña.

—No puedes siquiera moverte desde ahí —se burla el pequeño desconocido.

—Ése no es problema —en cuestión de segundos se deshace de las amarraderas que comenzaban a dormirle el brazo.

Está lejos del suelo, lo presiente… A decir verdad, desconoce su paradero exacto. Jamás creyó que su cuarto podía ser un lugar tan grande. Por eso, con cuidado de no volver a caer, se levanta despacio ayudándose de cualquier bucle vecino. Venciendo el primer impedimento, trata de imitar al niño jalando y percutiendo los rizos con sus manos, pero de ellos no sale ningún sonido; todo lo contrario, se ondula cambiando de posición o bien se le atoran los dedos. Extrañada, lo busca con la mirada e intenta deducir su técnica.

— ¿Dónde estás? —su pregunta se pierde entre la confusión de los bucles.

Con la luz tan tenue y la cantidad de cabello alrededor, ve con mucha dificultad. A cada sombra o movimiento que da indicios de su andar veloz, estira las manos y procura tirar de su brazo. Tal pareciera ninfa que se transforma en árbol cuando se le persigue, pues intento tras intento se queda tan sólo con un mechón entre los dedos. Ante el fracaso, se empeña en encontrar un método eficaz: aguza el oído y sigue el rastro musical que deja el pequeño a su paso.

—Aquí estás —dice mientras abre un hueco frente a ella como si fuese una cortina, pero el niño ha desaparecido. —¿Cómo es posible? —las cuerdas siguen vibrando libres de cualquier acción humana.

—¡Me has encontrado! —exclama la voz del niño—. Es mi turno de atraparte, ¡corre!

—No, espera, ¿por qué no te veo? —Lucía deja escapar un tono desconcertante.

—Para verme debes dejar de imaginarme como una persona —la voz continúa sufriendo leves alteraciones, ya no se asemeja a la de un infante. —Debes concentrarte, dejar volar tu imaginación como hace rato, como lo has hecho tantas otras veces.

—“…tantas otras veces” —repite en su cabeza. —¿Qué querrá decir con eso?

Sin decir palabra, se sienta con cuidado en una zona aparentemente estable, cierra los ojos y concentra su atención en aquel oscilamiento de cuerdas.

—Puedo verte —asevera Lucía.

—Entonces, abre los ojos.

Un ente de lóbrego aspecto yace frente a Lucía. Únicamente un par de trémolos cabellos los separan. Fluctuando éstos en una frecuencia de ritmo tan baja como la intensidad de luz, revela circundante una cara distinta según la sincronía del anárquico vaivén entre los negros bucles. Grandes personajes de épocas inmemoriales se despliegan cual libro de historia universal: de Menuhin a Anne Sophie Mutter, de Aristóteles a Hugh Everett. Uno a uno se reflejan en el iris de Lucía, quien fría se mantiene atenta a la lección. Un ente de lóbrego aspecto yace frente a Lucía. Únicamente un par de trémolos cabellos los separan. Fluctuando éstos en una frecuencia de ritmo tan baja como la intensidad de luz, revela circundante una cara distinta según la sincronía del anárquico vaivén entre los negros bucles. Grandes personajes de épocas inmemoriales se despliegan cual libro de historia universal: de Menuhin a Anne Sophie Mutter, de Aristóteles a Hugh Everett. Uno a uno se reflejan en el iris de Lucía, quien fría se mantiene atenta a la lección.

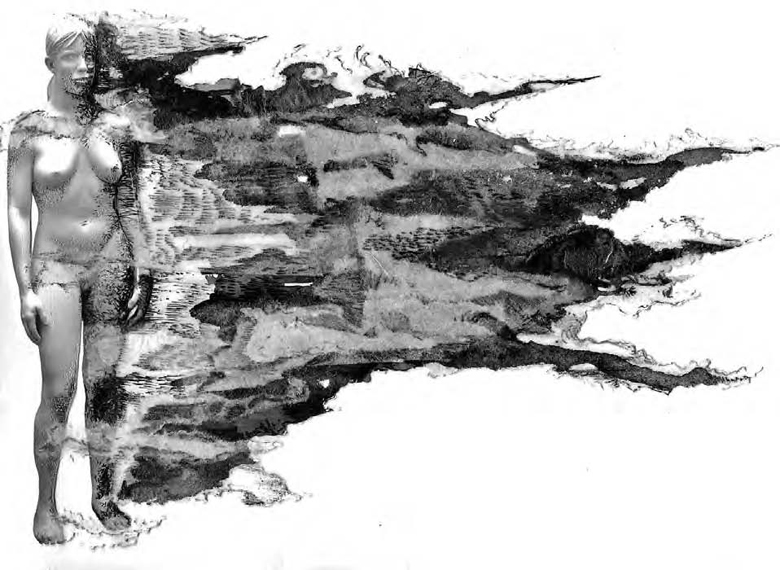

Es ahora que sus pupilas se dilatan. Pegajosas gotas de sudor resbalan de su frente. Lucía empalidece. Las lecciones de historia han concluido. La cara del ente ya no cambia, se ha transformado en alguien familiar. Conoce su mirada, sus manos rosadas, su cabello… cabello tan negro y abundante como el que los rodea. No cabe duda, ésa es su sonrisa, dichosa mueca llena de complicidad acostumbrada a emerger con cada galleta saqueada del tarro en la cocina, con cada inocente mentira. Ése es su lunar de la suerte, mancha pequeña a la altura de las cejas, marca de nacimiento como característica de unicidad. Sí, la conoce, y es por eso que no puede permanecer más tiempo frente a ella misma. Retrocede con la mirada siempre fija en el ente atroz. Constante e in crescendo repiquetea su corazón, le impide tragar saliva. Corre de regreso a su cama, al colchón de tabiques, a las tijeras valerosas.

Sabe que es perseguida: música, música en todas partes, acordes funestos, armónicos sobrepuestos. ELLA, una sinfonía de gritos, hilos de plata rasgados con cuchillos. Lucía avanza torpemente, rueda por aquella montaña de pelos, usa cual liana sus cabellos, corre por los valles entretejidos y llega finalmente al suelo. Ahí están. Conservan la brillantina y el pegamento de la batalla escolar. —Servirán, cortarán —piensa Lucía. —Allí están.

Lágrimas, sus manos llenas de lágrimas. Lágrimas de rechazo, de renuncia, de arrepentimiento. Lágrimas de una niña cuyos temores “van más allá del miedo a la oscuridad”.

Corre sin fijarse cómo ni por dónde. Cree que al cortar de raíz aquella pesadilla todo regresará a la normalidad. Tan cerca, cada vez más cerca, pero nunca las alcanzará. Al lado de ella se alzan enormes esculturas afelpadas. Las había ignorado completamente en su afán de llegar a la meta. Sin embargo, siguen creciendo. Primero el cabello, ahora ellos. Reconoce sus hocicos y vestimenta hollywoodense. Ve a Juanita Pérez, con su acostumbrada lágrima en la mejilla, ve a sus perros, a sus gatitos de peluche, sólo falta uno. Una mano gigante la sujeta, es él, su osito ninja. Puede ver en sus ojos de plástico que es una despedida. Lo lanza a lo alto perdiéndose como resonante esfera en la profundidad de los desordenados bucles.

—No es tan difícil, Lucy —Lucía puede verse a sí misma. Aquella escena pasó la mañana anterior. Su hermano, fanático de la física y las matemáticas, intenta explicarle una teoría, el nuevo objeto de sus delirios.

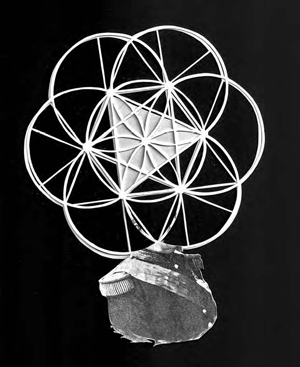

—Imagina una cuerda —dice Rodrigo, el mayor y único hermano, mientras le arranca un cabello. Pese a su reacción quejumbrosa no impide que continúe con su explicación. Sosteniéndolo de cada extremo, lo mueve lentamente. —Vibra, lo hace en doce dimensiones diferentes. Se ve como esferas en el microscopio. De lejos, es como un cuerpo para nosotros, con masa. La partícula que forma depende de la forma en que vibre, ¿entiendes?

—Creo…— ¿Qué tanto entendió? Ni Lucía podría responder a esa pregunta. Desde ese entonces no pudo dejar de imaginarse su cabello vibrando y tronando, como cuando se quita el suéter y se llena de electricidad, convirtiéndose en esferas.

—Tranquila, es mecánica cuántica. Como dice Feynman, nadie la entiende verdaderamente—, afirma, justificando sus propias confusiones. Tal cual reacciona su padre cuando lo arrinconan con preguntas que van más allá de su comprensión.

Lucía es un punto lejano. Los sonidos se intensifican; bien podría decirse, emanan de ella. Es la fuente del sonido que la consume. Tal pareciera un uróboros musical. Se ha convertido en una cuerda vibrante, en el sonido primigenio…

|